クロコダイルズ、というとついついエコバニのデビューアルバムを想起するのだが、これはバンド名。2人組のユニットで今作が1stに当たる。

クロコダイルズ、というとついついエコバニのデビューアルバムを想起するのだが、これはバンド名。2人組のユニットで今作が1stに当たる。

Jesus&Mary

ChainのAutomaticに近い、打ち込みっぽい無機質なリズムとノイジーなギター。そして甘美なメロディーと気だるいヴォーカル。とにもかくにも今こういう音作りをしているバンドは珍しくない。エレクトロ、ニューウェーブなど80テイストの強いサウンドが逆にもてはやされているが、どこかで時代性をその音に反映させないとリスナーにはそっぽを向かれると思う。

このバンドの特筆すべきところは、粗雑に見えながらも聴き手のあらゆる恣意を大きく超えてしまうメロディーのパワーを持っているところである。

リードトラックである、I Wanna

Killの切実さあふれるメロディーは、単なるシューゲイザー・フォロワーとして流すには惜しい、とても魅力的なナンバーである。

曲単位で見ると、意外とバラエティーに富んだ楽曲が並んでいる。例えばBeatlesっぽいものもあってHere Comes The

Skyの歪んだアルペジオが奏でるサイケデリアは、もろ後期Beatlesであるし、Flash Of

Lightはリボルバーのあの曲を彷彿とさせる。また、パンキッシュなRefuse AngelsはダークなヴォーカルがJoy

Divisionのようだ。

ただ、全体的に浮遊感のあるアレンジが施されているので、散漫な印象は受けない。むしろ、ある種の「不健康」的な雰囲気がこのアルバムをしっかりとまとめ上げているように見える。エコだ、ロハスだと見えない「健全」を振りかざす人たちがおかしなくらい力を持ち始めた世界において、この音は強い攻撃性を秘めた音だと思う。それはもちろん僕にとっては魅力的な音であり、時代性を強く反映させたものにほかならないのだ。

おすすめ度★★★★☆(28/05/09)

Review - C

|

||||||

|

|

||||||

|

||||||

ジャケットからしてかなりナルシストっぽいケビン・ジュニアー率いるChamber

Stringsの昨年のアルバム。美メロ度の高さではかなりのものである。M-4「Make It Through The

Summer」は大名曲。ジャケットで傘を持っているように、何か雨の日のサントラといった感じである。目新しさや、時代を反映する要素はないが、確かなソングライティング能力と自分の世界を持っていれば、人々を感動させる素晴らしい作品を作ることができる、ということの見本のようである。 ジャケットからしてかなりナルシストっぽいケビン・ジュニアー率いるChamber

Stringsの昨年のアルバム。美メロ度の高さではかなりのものである。M-4「Make It Through The

Summer」は大名曲。ジャケットで傘を持っているように、何か雨の日のサントラといった感じである。目新しさや、時代を反映する要素はないが、確かなソングライティング能力と自分の世界を持っていれば、人々を感動させる素晴らしい作品を作ることができる、ということの見本のようである。ピアノインストから始まる前半の構成が素晴らしく、その世界に引き込まれるが、後半は同じような曲が続きちょっとだれてしまうのが残念である。しかし、いい曲は多い。ちょっとライトなDivine Comedyか。 おすすめ度★★★★(02/4/20) |

||||||

|

||||||

このバンドは、デビュー当時「インスパイラル・ローゼス」等と呼ばれていました。ちなみに「インスパイラル」とは、インスパイラル・ライフのことではなくインスパイラル・カーペッツというバンドのことです(オアシスのノエルが昔ローディーをやっていたバンド。僕がこのバンドに興味を持ったのは、「THE

CHARLATANS」というアルバムが出てからです。1曲目(インスト)から、バンドのグルーブ感を十二分に引き出したサウンドを展開したこのアルバムは、しばらく僕の蛇回し盤として君臨しました。しかし、このあとの「Telln'

Stories」で更にやられました。文句なしにかっこいい。絶対聞いて!!ちなみに、このアルバムは、のろける訳ではありませんが、僕と妻を引き合わせた運命のアルバムでもあります。このあとの「US

AND US

ONLY」は、ちょっと重い感じであまり聞きませんでした。で、今回の新作。ううむ、この路線はちょっときつい感じがします。CHARLATANSだから悪いものの筈はないのですが、「君たちの居場所はここじゃないぞ」と言いたくなるようなファンキー路線。プロデューサーの中に僕の好きなダニー・セイバーが入っていますが、いまいちはじけきれていないプロダクションではないかと思います。そして、かつてのスリリングさが希薄。これではこのバンドの魅力が半減。落ち着くにはまだまだ早すぎる。愛すべきバンド故に今回は厳しく採点。 このバンドは、デビュー当時「インスパイラル・ローゼス」等と呼ばれていました。ちなみに「インスパイラル」とは、インスパイラル・ライフのことではなくインスパイラル・カーペッツというバンドのことです(オアシスのノエルが昔ローディーをやっていたバンド。僕がこのバンドに興味を持ったのは、「THE

CHARLATANS」というアルバムが出てからです。1曲目(インスト)から、バンドのグルーブ感を十二分に引き出したサウンドを展開したこのアルバムは、しばらく僕の蛇回し盤として君臨しました。しかし、このあとの「Telln'

Stories」で更にやられました。文句なしにかっこいい。絶対聞いて!!ちなみに、このアルバムは、のろける訳ではありませんが、僕と妻を引き合わせた運命のアルバムでもあります。このあとの「US

AND US

ONLY」は、ちょっと重い感じであまり聞きませんでした。で、今回の新作。ううむ、この路線はちょっときつい感じがします。CHARLATANSだから悪いものの筈はないのですが、「君たちの居場所はここじゃないぞ」と言いたくなるようなファンキー路線。プロデューサーの中に僕の好きなダニー・セイバーが入っていますが、いまいちはじけきれていないプロダクションではないかと思います。そして、かつてのスリリングさが希薄。これではこのバンドの魅力が半減。落ち着くにはまだまだ早すぎる。愛すべきバンド故に今回は厳しく採点。おすすめ度★★(01/9/26) Live It Like You Love It  シャーラタンズをデビュー当時から知っている人は、彼らがここまでの存在になると想像していただろうか?とはいっても、デビューの「The Only

One I

Know」はチャートの1位を獲得し、セールス的には昔から良かったのだが。しかし、彼らはデビュー当時「インスパイラル・ローゼス」などと呼ばれていた。今から10年以上前、マンチェスターを中心としたムーヴが形成されていた頃の代表格があのストーン・ローゼズとインスパイラル・カーペッツであった。ティムのヴォーカルのヘロヘロ具合が、イアンの真似、ハモンドオルガンを多用したサウンドが「インスパのパクリ」と揶揄されたのだ。 シャーラタンズをデビュー当時から知っている人は、彼らがここまでの存在になると想像していただろうか?とはいっても、デビューの「The Only

One I

Know」はチャートの1位を獲得し、セールス的には昔から良かったのだが。しかし、彼らはデビュー当時「インスパイラル・ローゼス」などと呼ばれていた。今から10年以上前、マンチェスターを中心としたムーヴが形成されていた頃の代表格があのストーン・ローゼズとインスパイラル・カーペッツであった。ティムのヴォーカルのヘロヘロ具合が、イアンの真似、ハモンドオルガンを多用したサウンドが「インスパのパクリ」と揶揄されたのだ。ところが今はどうだろう。まさに他の追随を許さない孤高のバンドへと見事に進化を遂げてしまった。僕は正直想像できなかった。このライブ盤を聴いても、心憎い選曲、力強いグルーヴにため息が出る。「One To Another」のゾクゾク感など、ディスク以上かもしれない。これはやはり一度はライヴを見に行かなければと思う。ただ、「How High」の時のティムはちょっとつらそう。それもまたライヴの醍醐味ではあるが。シャーラタンズを聴いたことのない人には入門盤としても行ける。もちろんファンの方にもマストの一枚。 おすすめ度★★★☆(02/8/25)

|

||||||

| Push The Button |

|

Chemical Brothersも基本的には新作ごとに新境地を期待されるユニットであると思う。これまでの彼らは、その期待に恐ろしくパーフェクトに答えてきたと思う。実際どのアルバムも新鮮に感じられたし好きである。ただ、今作に関してはまた新境地は開いているのだが、なんとなく新鮮みに欠ける感が否めない。これまでよりもポップでダンサブルという前評判はその通りだと思う。ただ、普段そういう音楽を自分はあまり聴かないのでどう感じられるかなと思ったのだが、1曲目「Gavanize」、2曲目「The

Boxer」、3曲目「Believe」までの流れは本当に良くて、すごく格好良いなと思った。ただそこまで快感をもたらしていたスリル感はそこまでで、それ以降は見事に失速していく感じを受けた。終わり頃の「Marvo

Ging」あたりで若干盛り返す感じはあるが、耳をするすると抜けていく感じで決定的に物足りない。いろいろな試みをしているのは分かる。ただこれまでの彼らの実験性は、非常にロック的な土俵で行われていて、そこにリスナーとしてリンクすることが出来ていたのだが、今回は明らかに自分とはリンクしていない感じなのだ。だから、気に入る人は気に入るだろうし、質的には高い作品なのだろうと思う。ただ、いかんせん自分には相当ソフトに聞こえてしまう。実際はソフトでは無いのだろうけど、「The

Private Psychedelic Reel」や「Come With Us」で感じるカタルシスとは明らかな差を感じるのだ。ケミブラがこれをやる必要はなかったのではないかな? Chemical Brothersも基本的には新作ごとに新境地を期待されるユニットであると思う。これまでの彼らは、その期待に恐ろしくパーフェクトに答えてきたと思う。実際どのアルバムも新鮮に感じられたし好きである。ただ、今作に関してはまた新境地は開いているのだが、なんとなく新鮮みに欠ける感が否めない。これまでよりもポップでダンサブルという前評判はその通りだと思う。ただ、普段そういう音楽を自分はあまり聴かないのでどう感じられるかなと思ったのだが、1曲目「Gavanize」、2曲目「The

Boxer」、3曲目「Believe」までの流れは本当に良くて、すごく格好良いなと思った。ただそこまで快感をもたらしていたスリル感はそこまでで、それ以降は見事に失速していく感じを受けた。終わり頃の「Marvo

Ging」あたりで若干盛り返す感じはあるが、耳をするすると抜けていく感じで決定的に物足りない。いろいろな試みをしているのは分かる。ただこれまでの彼らの実験性は、非常にロック的な土俵で行われていて、そこにリスナーとしてリンクすることが出来ていたのだが、今回は明らかに自分とはリンクしていない感じなのだ。だから、気に入る人は気に入るだろうし、質的には高い作品なのだろうと思う。ただ、いかんせん自分には相当ソフトに聞こえてしまう。実際はソフトでは無いのだろうけど、「The

Private Psychedelic Reel」や「Come With Us」で感じるカタルシスとは明らかな差を感じるのだ。ケミブラがこれをやる必要はなかったのではないかな?おすすめ度★★☆(05/2/7) |

|

|

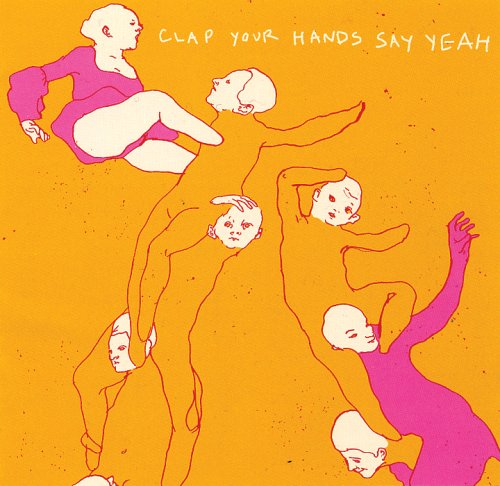

||||||

CYHSY、NYの愛すべき家内制手ロックバンドのファースト・アルバム。 CYHSY、NYの愛すべき家内制手ロックバンドのファースト・アルバム。ローファイというのはまさにリアルタイムで、Yo La TengoやPavementなんか本当に好きだったんだけど、当時でもこのアルバムはかなりジャストなタイミングで扱われていたかもしれない。それが今、これだけ話題になっているのは少々分からないのだが、ロック・シーンもさすがに最近は一回りして温故知新的な部分で新鮮さを求めているのかもしれない。 牧歌的なサウンドと投げやり気味なヴォーカルの「Clap Your Hands!」でこのアルバムは始まる。こういう感じで続いていくのかなと思ったら、2曲目「Let the Cool Goddess Rust Away」の重めのビートで割とかっちりしているし、3曲目「Over And over Again(Lost And Found)」なんかは歌ものとしてかなりメロディアスなナンバー。でも一見バラバラなようで、不思議と統一感があるのは、やはり個性的なヴォーカルとどこかいびつなサウンド・プロダクションにあると思う。特に、サウンドの作り方が面白い。何でも彼らはジャムを繰り返しながら曲を作っていくそうである。ZAZEN BOYSも同じような手法を取っているらしいが、独特のグルーヴ感という意味では両者は似ている。リズムはさほど個性的ではないが、メロディーに絡めていく楽器や素材が面白い。とにかく彼らのサウンドはどことなくユーモアを感じる。安っぽい音と思われる方がいるかもしれないが、あえてジャストに行ったり、バキバキに仕上げないで、どこかでほどよく抜いているサウンドは、センス的には僕はかつてのストロークスに近いものを感じる。NYつながりでもあるし。 日本盤はライヴ盤の二枚組仕様となっているがこちらを購入することをお勧めする。このライヴ盤が凄い。「Is This Love?」のディスク以上に疾走する演奏と、壊れまくったヴォーカルはライヴの凄まじさを伝えるのに十分である。いやー見たい、これは見たいぞ。 おすすめ度★★★★☆(06/2/18) |

||||||

|

||||||

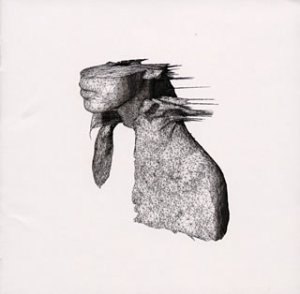

コールドプレイとの出会いは忘れられない。一昨年のサマソニでなにげに彼らのステージを見た。その頃は名前だけは知っていたが、音は聞いたことがなかった。入ってすぐ「次は『Yellow』という曲をやるよ。イギリスじゃ結構有名なんだ」というMCとともに彼らはあの名曲を演奏した。夫婦共々彼らのサウンドにやられてしまった。今でこそなにか神経質な感じのする彼らだが、当時は結構気さくな感じで、出演が終わった後、メンバーが外でサインに応じていたのを覚えている。そして、次の日僕は伊丹空港行きのバスに乗り遅れそうになりながらも大阪のタワレコで「パラシューツ」を買った。妻に偉い怒られたが、コールドプレイとグランダディのCDを買ったよ、と説明するとすぐに顔がほころんだ。かくしてこれが我々の愛聴盤となり、日本を去った後イギリスで偉く人気があるということを知ったのであった。 コールドプレイとの出会いは忘れられない。一昨年のサマソニでなにげに彼らのステージを見た。その頃は名前だけは知っていたが、音は聞いたことがなかった。入ってすぐ「次は『Yellow』という曲をやるよ。イギリスじゃ結構有名なんだ」というMCとともに彼らはあの名曲を演奏した。夫婦共々彼らのサウンドにやられてしまった。今でこそなにか神経質な感じのする彼らだが、当時は結構気さくな感じで、出演が終わった後、メンバーが外でサインに応じていたのを覚えている。そして、次の日僕は伊丹空港行きのバスに乗り遅れそうになりながらも大阪のタワレコで「パラシューツ」を買った。妻に偉い怒られたが、コールドプレイとグランダディのCDを買ったよ、と説明するとすぐに顔がほころんだ。かくしてこれが我々の愛聴盤となり、日本を去った後イギリスで偉く人気があるということを知ったのであった。感想としては、何となく、TRAVISの「THE INVISIBLE BAND」を聴いたときと同じような感想を持った。素晴らしい作品であると思う。ただ、「前作が素晴らしすぎたなあ」と。先行シングル「IN MY PLACE」を聴いたときは、明らかに「パラシュート」の延長線上的なものを予想したが、アルバムはなかなか前作にはない雰囲気の曲が多い。1曲目「ポリティック」のイントロ、3曲目「ゴッド・プット・ア・スマイル・オン・ユア・フェイス」のアップテンポな曲調などなど、前作にはないテイストが盛り込まれており非常に気持ちよく聴ける。 とはいえ僕が一番好きなのは、「IN MY PLACE」なのである。これは名曲だ。僕が「パラシューツ」が好きなのは、当然素晴らしいメロディーも理由であるが、聴いていると何かこうきりもみしながら奈落の底へ落ちていくような、でも決して不快じゃなく不思議な心地よさに包まれるという感じ、そんな雰囲気がすごく気に入ったのだ。今作の解説で山崎洋一郎が「Troubleを聴いているとその場でうずくまってしまう」というようなことを書いていたが、これは大げさながら気持ち的にわかる。率直に言うとそれくらい力を持ったバンドなのである、僕にとって。 今作も僕は好きだ。完璧さでは「パラシューツ」のほうが勝ると思うが、飽きずに聴ける好盤。 おすすめ度★★★★(03/9/14) |

||||||

| X&Y |

|

1stから熱狂的に受け入れられたバンドはこれまでも数多く存在している。ただ、その期待を満たし続けてくれるバンドはそうそういない。個人的には「Parachute」は未だによく聴くのだが、Coldplayはその系譜には属さないバンドだと思っていた。というのは、今の時代においてこれまでのメロディーの水準を保つのは容易なことではないし、それを望むのは酷だろうと思っていたからだ。2ndは佳曲が多く、アレンジの面で幅をグッと広げたことでバンドのクリエイティヴ面のレベルの高さを感じさせてくれた。さて、3rdはどうなるのだろう。想像が付かないと同時に、ハードルをクリアできるのか、余計なお世話ながらかなり心配していた。 1stから熱狂的に受け入れられたバンドはこれまでも数多く存在している。ただ、その期待を満たし続けてくれるバンドはそうそういない。個人的には「Parachute」は未だによく聴くのだが、Coldplayはその系譜には属さないバンドだと思っていた。というのは、今の時代においてこれまでのメロディーの水準を保つのは容易なことではないし、それを望むのは酷だろうと思っていたからだ。2ndは佳曲が多く、アレンジの面で幅をグッと広げたことでバンドのクリエイティヴ面のレベルの高さを感じさせてくれた。さて、3rdはどうなるのだろう。想像が付かないと同時に、ハードルをクリアできるのか、余計なお世話ながらかなり心配していた。で、その結果はどうだったかというと、「ゴメン、クリス。素晴らしい」。サウンド面は前作の延長的なところが多いが、明らかに深化している。よって、それらの部分が目立つことなく曲にすごくマッチしているのだ。今作でむしろ目を向けられるべきなのはやはり、ソングライティングの力が半端ではないと言うところだろう。数多のフォロワーを生み出す中、そんなバンド達がため息しか出てこないような圧倒的なレベルにある。単純な言い方であるが、1度聴いたらすぐに覚えてしまうような、良い意味での「敷居の低さ」がある。これってすごく大事なことではないだろうかと僕は思う。 全体的に言うと「研ぎ澄まされた」感覚を持ったアルバムである。悲しみ、絶望、歓喜などあらゆる感情を音が見事に表現している。メロディーだけでも十分に表現する力があるのだが、彼らはそこにとどまらず表現の要素であるものすべてにこだわって今作を作ったのではないだろうか。そう思わせるくらい、このアルバムの「表現力」は半端ではない。最高という言葉さえも陳腐に感じるほどだ。 おすすめ度★★★★★(05/6/25) |

|

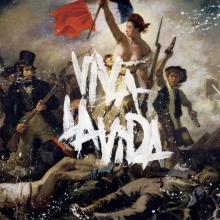

| Viva La Vida Or Death And All His Friends |

|

Coldplayの3年ぶりの新作。ブライアン・イーノをプロデューサーに迎えたことからもわかるように、明らかにこれまでのイメージを払拭し、新たな挑戦をしようというバンドの意気込みが伝わってくる。 Coldplayの3年ぶりの新作。ブライアン・イーノをプロデューサーに迎えたことからもわかるように、明らかにこれまでのイメージを払拭し、新たな挑戦をしようというバンドの意気込みが伝わってくる。ただ、新たな挑戦といっても、劇的に変わったという印象はない。曲作りについても、おそらくそんなには変わっていないと思う。変わったのは、曲に対するアプローチだろう。かつては、叙情的なものをよりエモーショナルに伝えようというところがあったと思う。喜びや悲しみをウェットなセンスでまとめあげる力は美メロバンドが数多登場する中でも、頭千個分くらいぬきんでていた。 しかしながら、その「安牌」を捨ててまで、やりたかったという表現衝動がこのアルバムからひしひしと感じられるし、むしろ素晴らしい形として具現化されたのではないだろうか。 まず新しいなと感じるのは、トータルとしては1曲ながら組曲的な展開を見せるものが数曲存在していることだ。この試みが成功しているのかどうか、そこは評価が分かれるところだろうが、個人的には実におもしろいと思うし、とくに「Yes」は秀逸とも言える出来だ。 そして、「Lost!」「Viva La Vida 」といった曲は、以前からのファンでもすんなりと受け入れられそうな曲。オーケストラ風に味付けがされた「Viva La Vida 」は今作のリード・トラックとも言える1曲であり、新たなアンセムとして認知されそう(個人的は「lost!」の方が好きだが)。 全体的な仕上がりで考えると、これまでの3作に引けをとらないクオリティーを持っていると思う。ただ、うまく説明できないけど、聞くときに妙な「むずむず」を覚えるのも事実。見た目はかっこいいけど、新しい服をまだ着こなせていないというか。自分たちとイーノのサウンドのバランスがもう少しとれたらよかったのにな、と思う。U2なんかと比較されないようになったら、本物じゃないかな。 おすすめ度★★★★(07/15/08) |

|

|

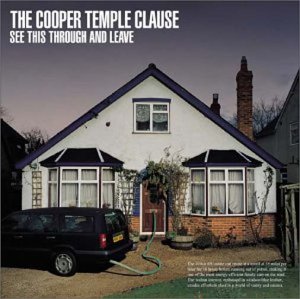

||||||

実はこのバンド以前シングルを買って以来、かなり期待していた。ロックのダイナミズムとカタルシスを内包しているバンドである。そういった部分を売りにしているバンドも数多いるのだが、彼らがその中でも抜きんでた存在となっているのは、彼らが「メロディー」を持っているバンドであるからだ。力強さと繊細さ、アンビバレンツな魅力を持ったメロディーを書ける最近では珍しいバンドである。今作は、その彼らの魅力が「これでもか」と発揮されたアルバムである。 実はこのバンド以前シングルを買って以来、かなり期待していた。ロックのダイナミズムとカタルシスを内包しているバンドである。そういった部分を売りにしているバンドも数多いるのだが、彼らがその中でも抜きんでた存在となっているのは、彼らが「メロディー」を持っているバンドであるからだ。力強さと繊細さ、アンビバレンツな魅力を持ったメロディーを書ける最近では珍しいバンドである。今作は、その彼らの魅力が「これでもか」と発揮されたアルバムである。ただ、彼らが雑誌のインタビューなどで主張している「音楽的革新」「実験性」のようなものは僕はこのアルバムからは感じなかった。イアン・ブラウンが「”フールズ・ゴールド”を継承したアルバムを92年か93年に出したかった」といった発言をしていたが、もしそれが実現していれば、まさにそれは「音楽的革新」と呼ぶにふさわしいものになったことは間違いない。 「Film-maker」「Panzer attack」「Digital observations」「murder song」など、素晴らしいナンバーが多いのは確かであるが、「フールズ・ゴールド」のように時代のど真ん中を蹂躙していくような、そういう力は残念ながらないと思われる。革新性よりもむしろサウンドの構築能力を僕は大きく評価したい。とにかくこのアルバムは「かっこいい」。70年代ハード・ロックから90年代のデジタル・サウンドまで英国ロックの良質な部分を受け継いだ才能あふれるバンドである。これからさらにどんな「キレ」方を見せてくれるのか。楽しみである。 おすすめ度★★★★とちょっと(02/3/5) Kick Up The Fire And Let The Flames Break Loose  昨年度のデビューアルバムも素晴らしかったが、さらに進化したTCTCをここでは味わうことができる。ミディアムテンポの曲が多く、次第に広がっていくランドスケープのようなサウンドは、前作のいくつかにもあったが、今作ではさらにそのスケール感が増している。メロディーの素晴らしさはそのままながら、サウンドに深みを与えることに見事に成功した快作であるといえると思う。 昨年度のデビューアルバムも素晴らしかったが、さらに進化したTCTCをここでは味わうことができる。ミディアムテンポの曲が多く、次第に広がっていくランドスケープのようなサウンドは、前作のいくつかにもあったが、今作ではさらにそのスケール感が増している。メロディーの素晴らしさはそのままながら、サウンドに深みを与えることに見事に成功した快作であるといえると思う。「パンザーズ・アタック」のようなハイパーなナンバーはぐっと影を潜めたのが、個人的にはちょっと残念であるが、一瞬グランダディかと思うような「BLIND PILOTS」など、アルバムの中でアクセントとなるような曲を上手く配置しているので、その辺の物足りなさは上手く解消されている。こういった技が出てくるあたり、TCTCはこれからも「続いていく」バンドなのだなと思った。 しかし、こうした重いグルーヴを持つバンドの作品というのは、なかなか1枚通して聞くのはなかなか大変であるが、TCTCに限っては全然そんなことはない。そういった意味で意外に共通点をおぼえるのは、キング・クリムゾンだ。「クリムゾン・キングの宮殿」なんかも僕の場合、意外とあっさり聞けてしまう。いや、これはよく作ったな。 おすすめ度★★★★☆(03/10/23) |

||||||

|

||||||

よく「ヘンテコサウンド」というような形容をされるバンドですが、僕はあまりそう思いません。「へんてこ」でありながら良質のロックということでは、ザッパやキャプテン・ビーフハートのほうが際だっていると思います。ソングライティングの面ではかなり個性的な魅力を持ったバンドだと思います。特にメロディーは新しいスタンダードの形となりうる可能性を秘めているように思います。 よく「ヘンテコサウンド」というような形容をされるバンドですが、僕はあまりそう思いません。「へんてこ」でありながら良質のロックということでは、ザッパやキャプテン・ビーフハートのほうが際だっていると思います。ソングライティングの面ではかなり個性的な魅力を持ったバンドだと思います。特にメロディーは新しいスタンダードの形となりうる可能性を秘めているように思います。1stとしては、衝撃度も完成度も申し分ないところでしょう。「スパニッシュ・メイン」「グッドバイ」などキャッチーなナンバーを書けるあたり、これからもっと活躍が期待できると思います。個人的にはソングライティングをもっともっと突き詰めていってほしいと思います。楽曲の強度を高めていく上できっとあの音楽センスはもっと光るはず。間違いなくシーンを引っ張っていくバンドになるはずです。 おすすめ度★★★★(02/12/23) |

||||||

| The Invisible Invasion |

|

実は今まであんまりThe Coralの事が好きではなかった。不思議なものだ。モダン・サイケを基調としながらも自らのルーツや親しんできた音楽要素を「これでもか」とぶち込むスタイルは新鮮だったし、曲もメロディーがしっかりしたものが多い。なのにイマイチ馴染めなかったのは、その「過剰性」が僕の手にはどうしても余ってしまうところにあったからだと思う。 実は今まであんまりThe Coralの事が好きではなかった。不思議なものだ。モダン・サイケを基調としながらも自らのルーツや親しんできた音楽要素を「これでもか」とぶち込むスタイルは新鮮だったし、曲もメロディーがしっかりしたものが多い。なのにイマイチ馴染めなかったのは、その「過剰性」が僕の手にはどうしても余ってしまうところにあったからだと思う。しかし、今作はその「過剰性」は健在なのに不思議なほど耳に馴染むどころか、僕は今作を繰り返し繰り返し聞いている。これだけ聞きたくなるのは何なのだろうと思うのだが、まず感じるのはメロディーのフックが格段に深化していることだ。いや、これまでも彼らは良いメロディーを書いてきたのだが、これだけメロディーをダイレクトに聞かせようとするとは思わなかった。本当に今回のアルバムにはスルスルと染みこんでいくメロディーが多い。特に意外だったのが、まるでネオアコバンドのようにきらきらしたアコギが印象的な「So Long Ago」、コーラル流のサニー・サイド・ポップとでも言うべき「In The Morning」。これまでの彼らとはかなりかけ離れている感がある。が、この2曲はアルバムの中にとても良いアクセントを与えている。そして、これまでのコーラルサウンドも健在である。「She Sings The Mourning」の間奏での不協和音チックなギターはたまらなくかっこいいし、「Far from The Crowd」の妖しげなトリップサウンドも本当によい。ただ、今までよりは彼らの個性的な部分は若干抑えめであるようにも感じる。 先ほど「過剰性」という言葉を使ったが、コーラルのサウンドはズバリこれがミソであると思う。1stから前作まで、コーラルは奔放にその「過剰性」を作品に表出してきた。それこそがコーラルサウンドの個性であり、バンドのスタンスであったのだと思う。しかし、今作はその「過剰性」を垂れ流すのではなく、自分たちなりにコントロールすることを選択したのではないだろうか。または、これまでの経験からベストの表現、より適した「過剰性」の表現方法を見つけたようにも思える。 ただ、このサイケデリアの減退はこれまでのコーラルファンには物足りなくうつるかもしれない。でも、僕としてはコーラルは「こういう傑作」を作れてしまうバンドだったのだな、という事実に感動している。これは2005年の必聴盤ですね。 おすすめ度★★★★☆(05/8/4) |

|

|

||||||

今作が僕にとって初体験のバンドである。前作「When I was Born For The 7th

Time」がすごく評価が高かったので気にはなっていたが、結局買うことはなかった。ちらちらと聞いたことはあったが、あまり好きなタイプの音楽ではなかった。なんとなくいい感じのサウンドではあるのだろうけども、近頃の坂本龍一に感じるような、聴き手を無意識的に選んでしまっているアティチュードがコーナーショップを僕から遠ざけてしまっていた。当然本人たちにはそんな気持ちもないだろうと思うが、僕にとってはどこか門戸の狭いサウンドだった。 今作が僕にとって初体験のバンドである。前作「When I was Born For The 7th

Time」がすごく評価が高かったので気にはなっていたが、結局買うことはなかった。ちらちらと聞いたことはあったが、あまり好きなタイプの音楽ではなかった。なんとなくいい感じのサウンドではあるのだろうけども、近頃の坂本龍一に感じるような、聴き手を無意識的に選んでしまっているアティチュードがコーナーショップを僕から遠ざけてしまっていた。当然本人たちにはそんな気持ちもないだろうと思うが、僕にとってはどこか門戸の狭いサウンドだった。しかし、今作はそれが見事に解消されている。ばっちり「開かれた」音になった。結論からいうと素晴らしいアルバムである。元オアシスのギグジーや現オアシスのノエルも参加しているが、特にノエル参加の「Spectral Morning」は14分以上あるが、こっちの方がよっぽど「ヒンドゥー・タイムズ」という感じがする。ただのゲスト参加ということなのだろうが、まさに「みんなのうた」を奏で続けてきたノエルのバイブレーションが、彼らに与えた影響もあるのではないかと、それがこのような開かれた音につながっていったのではないかと思う。全体的にはダンサブルなナンバーが多く、非常に聞いていて楽しいし、ロックアルバムとしてのダイナミズムも感じさせてくれる、いろいろな魅力の詰まった作品である。いまいちうまく説明できないが、「楽しくかっこいい」作品だ。 おすすめ度★★★★(02/06/22) |

||||||

|

||||||

|

|

||||||

|

||||||

|

”私はどうなのかと言えば、何一つ確かに知っていることなど無い けれど星々の姿を眺めていると、私は夢を見ることができる” ロバスミが、どういう意図を持ってこの言葉を借りたのか、僕にはわかりそうでわからない。ただ一つわかるのは、このアルバムがまぎれもなく現実に生み出されたことであり、極彩色の夢のように美しいものだということ。 そして、今までごめんなさい・・・。心を入れ替えてこれからは聴きます。 おすすめ度★★★★☆(12/11/08) |

||||||

かねてから評判だったCajun Dance

Partyのファースト。初めて「amylase」を聴いたときのことを決して忘れはしない。疾走感のあるサウンドと、胸をわしづかみにするストリングスとメロディー。1回聴いただけで、口ずさめるようになり、虜になった。

かねてから評判だったCajun Dance

Partyのファースト。初めて「amylase」を聴いたときのことを決して忘れはしない。疾走感のあるサウンドと、胸をわしづかみにするストリングスとメロディー。1回聴いただけで、口ずさめるようになり、虜になった。 シャーラタンズとはもう長い付き合いになるけど、デビューしたばかりの頃はあまり好きではなかった。当時はローゼズとインスパイラル・カーペッツの亜流のように言われたりもしていたが、僕も結構同じような考えでいた。そんな彼らのことを夢中で聴くようになったのは「The

Charlatans」というアルバムが出てからだ。このアルバムで展開される濃密なグルーヴにすっかり飲まれてしまったからだ。それから過去の作品をすべて聴いた訳なのだが、彼らのグルーヴ感というのは「The

Charlatans」で開花したというわけではなく、デビューの頃から独特のものを持っていて、どんどん深化していたのだ。そして、「Tellin’ Stories」はもう僕にとって運命のアルバムと言ってもいい。まさに息をもつかせぬ展開。「One

To

Another」のかっこよさといい、もう非の付け所のないアルバムであった。その後も自分たちのグルーヴを黙々と追求し続けている彼らだが、グルーヴの質感が緊張感あふれるものから、幅広い音楽性へと変化しつつある。特に前作「Wonderland」では、ソウルやブラックミュージックの影響と思われる楽曲も登場している。僕としてはこの多様な音楽性というのがかえって馴染めずにいる。

シャーラタンズとはもう長い付き合いになるけど、デビューしたばかりの頃はあまり好きではなかった。当時はローゼズとインスパイラル・カーペッツの亜流のように言われたりもしていたが、僕も結構同じような考えでいた。そんな彼らのことを夢中で聴くようになったのは「The

Charlatans」というアルバムが出てからだ。このアルバムで展開される濃密なグルーヴにすっかり飲まれてしまったからだ。それから過去の作品をすべて聴いた訳なのだが、彼らのグルーヴ感というのは「The

Charlatans」で開花したというわけではなく、デビューの頃から独特のものを持っていて、どんどん深化していたのだ。そして、「Tellin’ Stories」はもう僕にとって運命のアルバムと言ってもいい。まさに息をもつかせぬ展開。「One

To

Another」のかっこよさといい、もう非の付け所のないアルバムであった。その後も自分たちのグルーヴを黙々と追求し続けている彼らだが、グルーヴの質感が緊張感あふれるものから、幅広い音楽性へと変化しつつある。特に前作「Wonderland」では、ソウルやブラックミュージックの影響と思われる楽曲も登場している。僕としてはこの多様な音楽性というのがかえって馴染めずにいる。 「無料ダウンロード」という形でリリースされた、シャーラタンズの新作。今更説明のいらない、潮流の激しいUKロック界のサバイバーである彼ら。大傑作「Tellin'

Stories」以降は、新しい自分たちのグルーヴを追求しようと格闘を続けてきたが、もう一つ成功したとは言い難かった。前作「Simpatico」では、以前のような攻撃的なナンバーと、ダンサブルなナンバーが混在していたが、トータルで見ると若干散漫な印象はぬぐえず、昔からのファンとしては決して満足のできるものではなかった。一般的にもいわゆるピークを過ぎたバンドとして観られていたと思う。

「無料ダウンロード」という形でリリースされた、シャーラタンズの新作。今更説明のいらない、潮流の激しいUKロック界のサバイバーである彼ら。大傑作「Tellin'

Stories」以降は、新しい自分たちのグルーヴを追求しようと格闘を続けてきたが、もう一つ成功したとは言い難かった。前作「Simpatico」では、以前のような攻撃的なナンバーと、ダンサブルなナンバーが混在していたが、トータルで見ると若干散漫な印象はぬぐえず、昔からのファンとしては決して満足のできるものではなかった。一般的にもいわゆるピークを過ぎたバンドとして観られていたと思う。

The Cure13作目のアルバム。

The Cure13作目のアルバム。