�@Silversun Pickups��2nd�A���o���B�O��Carnaval���ǎ��Ȋy�Ȃ����D�Ղł��������A2nd�ł͂���Ȃ���𐋂��Ă���B

�@Silversun Pickups��2nd�A���o���B�O��Carnaval���ǎ��Ȋy�Ȃ����D�Ղł��������A2nd�ł͂���Ȃ���𐋂��Ă���B

�@�O�����W�̉e��������Ɏ��悤�ȃf�B�X�g�[�V�����M�^�[�A���Ⴗ��n�C�g�[�����H�C�X�ȂǁA�m���Ɂu�X�}�p���v�Ƃ����P�ꂪ�����ԁB���̕ӂ͑O��Ɠ����ł��邪�A����ł͑S�̓I�ɃT�E���h�̃A�O���b�V�u���������A�X�P�[�������A�b�v�����B

�@�f�B�X�g�[�V�����̃e�C�X�g���V���[�Q�C�U�[�Ƃ������͖��炩�ɃO�����W���ŁA�r�Ԃ銴������̂�����ւƕϊ����Ă���悤�ȃG���[�V���i������������B

�X�g�����O�X�̗��ݕ����X�������O�ȁ@The Royal We ,�f�B�X�R�e�B�b�N�ȃx�[�X���C������ɂ݂ւƏ��l�߂�Growing Old Is

Getting Old�ȂNJy�Ȃ̕����L�������B�����āA�ǎ��ȃ����f�B�[�͎����Ă��炸�A�X�Ȃ�Ⴆ�������Ă���B

�@�܂��A���H�[�J���̕����̂����ɗ]�T���o�Ă����Ƃ�����������ƃG���e�B�b�N�ȕ��͋C�����o�Ă����B���ꂪ���ɂ��̃A���o���̃|�C���g�ɂȂ��Ă���Ǝv���B�r���[�E�R�[�K���̏ꍇ�A����̂Ȃ�����̃G�N�X�v���[�W�����䂦�ɁA���̃X�^�C�������܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���ꂭ�炢�̕K�R���������āu���̐��v�͒�����ɔ����Ă����BSilversun�`�̏ꍇ�́A���������Ƃ�����������ƃe�N�j�b�N�I�ȈӐ}��������̐��ł���B

�@�������ǂ��Ƃ炦�邩���Ǝv�����A�l�͍��̌`���o���h�́u���R�Ȏp�v���Ǝv�����A���̎p�͙z�Ƃ��Ă��ĂƂĂ��������Ǝv���B

�������ߓx���������i02/05/09)

�@���������y�ɂ̂߂荞�ނ��������ƂȂ����A�[�e�B�X�g�͂����܂�����Ȃ��c���̍��������T�U���́u����ɃV���h�o�b�h�v�ł���B���̃����f�B�[�͎����̒��́u�]�������f�B�[�v�Ƃ����Ă��悢���̂ŁA���܂ꂽ�Ƃ����瓪�̒��ɂ������悤�Ȃ���Ȋ��o���o�����B����ȗ��������ǂ�ȉ��y���悤�ɂȂ��Ă��T�U���̑��݂͂���炸�����ɂ���B�������قƂ�ǖM�y���Ȃ��Ƃ��ł��T�U�������͂悭�����Ă����B�����āA���̍��쌳�t���B���{��̃��b�N�����߂Ă����������Ǝv�����͍̂��쌳�t�̋Ȃ��B�uVisitors�v�̂������悳�͍��ł��F�Ȃ��B�uSOMEDAY�v�̓��A���^�C���ł͂Ȃ��������A�l�́u�u���������������v�Ƃ����A���o���ŁA���߂ă��b�N�ƃ��b�v���Z�����Ă��鉹�y��̌������B���ł����A���܂����邱�Ƃ͂Ȃ����A��͂�N���ʂ�Ȃ����������J�����J��҂Ȃ̂��Ǝv���B���̌���A�A���o�����o�邽�тɔ����Ă������A���̃A���o�����o��܂ł̂S�N�̃C���^�[�o���͂���܂łɂȂ������ł������B�s�������������A�P�Ȗځu����������v�����u�Ԃɐ�����B�S�̓I�Ɍ����ƁA�Ȏ��̂�Ȃ̂Ȃ���ɂ��܂�X�g�[���[���͂Ȃ��A�Ƃɂ������������u�����������̂�����Ă݂����v�Ƃ������b�N���o�����X�悭���ׂ��Ă���B�uRock'n

Roll

Night�v�I�Ȍ��t�̐^�����Ƃ����ׂ��i���o�[�͌�������Ȃ��B�������A���Ղɂ����������̂ɗ��낤�Ƃ��Ȃ��Ƃ��낪���̃A���o���̗ǂ����������ĂĂ���Ǝv���B�܂�A���쌳�t�Ƃ����A�[�e�B�X�g�ɑ����ΓI�M���ɒl������̂����̃A���o���ɂ͑��݂��Ă���̂��B����́A���ł����b�N�̉\����M���×~�Ɏ��g�ނƂ����\���҂Ƃ��Ă̎p���ł���B���������̓f�r���[�̍�����ς���Ă��Ȃ��Ǝv���B�����f�B�[�̍Ⴆ�Ƃ��������ł́A��ꂵ���������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A����ł��T�E���h�̃N�I���e�B�[�̍����͑f���炵���B����́A�����Ẵ~���[�W�V�������e���ł߂Ă��邱�ƂƂ͕ʎ����ł̘b���B

�@���������y�ɂ̂߂荞�ނ��������ƂȂ����A�[�e�B�X�g�͂����܂�����Ȃ��c���̍��������T�U���́u����ɃV���h�o�b�h�v�ł���B���̃����f�B�[�͎����̒��́u�]�������f�B�[�v�Ƃ����Ă��悢���̂ŁA���܂ꂽ�Ƃ����瓪�̒��ɂ������悤�Ȃ���Ȋ��o���o�����B����ȗ��������ǂ�ȉ��y���悤�ɂȂ��Ă��T�U���̑��݂͂���炸�����ɂ���B�������قƂ�ǖM�y���Ȃ��Ƃ��ł��T�U�������͂悭�����Ă����B�����āA���̍��쌳�t���B���{��̃��b�N�����߂Ă����������Ǝv�����͍̂��쌳�t�̋Ȃ��B�uVisitors�v�̂������悳�͍��ł��F�Ȃ��B�uSOMEDAY�v�̓��A���^�C���ł͂Ȃ��������A�l�́u�u���������������v�Ƃ����A���o���ŁA���߂ă��b�N�ƃ��b�v���Z�����Ă��鉹�y��̌������B���ł����A���܂����邱�Ƃ͂Ȃ����A��͂�N���ʂ�Ȃ����������J�����J��҂Ȃ̂��Ǝv���B���̌���A�A���o�����o�邽�тɔ����Ă������A���̃A���o�����o��܂ł̂S�N�̃C���^�[�o���͂���܂łɂȂ������ł������B�s�������������A�P�Ȗځu����������v�����u�Ԃɐ�����B�S�̓I�Ɍ����ƁA�Ȏ��̂�Ȃ̂Ȃ���ɂ��܂�X�g�[���[���͂Ȃ��A�Ƃɂ������������u�����������̂�����Ă݂����v�Ƃ������b�N���o�����X�悭���ׂ��Ă���B�uRock'n

Roll

Night�v�I�Ȍ��t�̐^�����Ƃ����ׂ��i���o�[�͌�������Ȃ��B�������A���Ղɂ����������̂ɗ��낤�Ƃ��Ȃ��Ƃ��낪���̃A���o���̗ǂ����������ĂĂ���Ǝv���B�܂�A���쌳�t�Ƃ����A�[�e�B�X�g�ɑ����ΓI�M���ɒl������̂����̃A���o���ɂ͑��݂��Ă���̂��B����́A���ł����b�N�̉\����M���×~�Ɏ��g�ނƂ����\���҂Ƃ��Ă̎p���ł���B���������̓f�r���[�̍�����ς���Ă��Ȃ��Ǝv���B�����f�B�[�̍Ⴆ�Ƃ��������ł́A��ꂵ���������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A����ł��T�E���h�̃N�I���e�B�[�̍����͑f���炵���B����́A�����Ẵ~���[�W�V�������e���ł߂Ă��邱�ƂƂ͕ʎ����ł̘b���B

�@�@�l�I�ɂ̓g�[�^�X�ɂ��܂苻�����Ȃ����ASea And

Cake�͌��\�D���ł���B��͂�O�҂ɔ�ׂ�ƈ��|�I�ɒ����₷���B������A���̒����₷���A�C�����悳�͂������Q���B�M�^�[�̃J�b�e�B���O�͂ǂ�������������������B��������ƁA�X�~�X�Ƃ��G�R�o�j�̂悤���W�O�N��̃M�^�[���b�N�̂悤�Ȏ�����������̂��B�܂��́A�����̃��t�E�g���[�h�̃o���h�Q�̉��̂悤�ȁB�����ASea And

Cake�̏ꍇ�́A���̃M�^�[�����E�ƑΛ����邽�߂̂��̂Ƃ��ĂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����܂ʼn����I�Ȃ��̂��l���Ă̎����Ǝv���B���y�̎������߂邱�Ƃ�Nj�������ł̂��Ƃ��낤�B���R���̂悤�ȃ����o�[�̈Ӑ}���A���o���̒��ŏ\���ɔ�������Ă��āA�N�I���e�B�[�͖{���ɍ����B�����f�B�[���|�b�v�ł��邵�A�T���E�v���R�b�v�̉̂��f�G�ł���B

�@�@�l�I�ɂ̓g�[�^�X�ɂ��܂苻�����Ȃ����ASea And

Cake�͌��\�D���ł���B��͂�O�҂ɔ�ׂ�ƈ��|�I�ɒ����₷���B������A���̒����₷���A�C�����悳�͂������Q���B�M�^�[�̃J�b�e�B���O�͂ǂ�������������������B��������ƁA�X�~�X�Ƃ��G�R�o�j�̂悤���W�O�N��̃M�^�[���b�N�̂悤�Ȏ�����������̂��B�܂��́A�����̃��t�E�g���[�h�̃o���h�Q�̉��̂悤�ȁB�����ASea And

Cake�̏ꍇ�́A���̃M�^�[�����E�ƑΛ����邽�߂̂��̂Ƃ��ĂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����܂ʼn����I�Ȃ��̂��l���Ă̎����Ǝv���B���y�̎������߂邱�Ƃ�Nj�������ł̂��Ƃ��낤�B���R���̂悤�ȃ����o�[�̈Ӑ}���A���o���̒��ŏ\���ɔ�������Ă��āA�N�I���e�B�[�͖{���ɍ����B�����f�B�[���|�b�v�ł��邵�A�T���E�v���R�b�v�̉̂��f�G�ł���B �m�b�e�B���K���o�g�̂U�l�g�̃f�r���[�A���o���B�����f�B�[�I�ɂ̓|�X�g�p���N�I�Ȋ����̂��̂��������A�ǂ̃g���b�N���݂��Ƃɏ���I�Ȏd�オ��ɂȂ��Ă���B�����Ń|�C���g�ɂȂ�̂͐S��ł���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��ݏo����邩�ƌ������Ƃ��B�Ⴆ�Ȃ̓W�J�ł�������A�����f�B�[�̔������ł�������A�X�g�����O�X�̎g�����ł�������ȂǁA�悭����͈̂�����I�ɂ������̂��t�B�[�`���[��������ł���BTFC�̏ꍇ�͈��|�I�ȋȂ̗ǂ��ł��낤�B�܂��A�f�B���@�C���E�R���f�B�[�̓j�[���̉̂ƃ����f�B�[�̗��ݕ��ł��낤�B�Ƃ��Ă��܂˂ł��Ȃ��悤�Ȉ��|�I�ȃN�I���e�B�[����邱�Ƃɂ���Đ[�݂̂��鏖������܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�m�b�e�B���K���o�g�̂U�l�g�̃f�r���[�A���o���B�����f�B�[�I�ɂ̓|�X�g�p���N�I�Ȋ����̂��̂��������A�ǂ̃g���b�N���݂��Ƃɏ���I�Ȏd�オ��ɂȂ��Ă���B�����Ń|�C���g�ɂȂ�̂͐S��ł���͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��ݏo����邩�ƌ������Ƃ��B�Ⴆ�Ȃ̓W�J�ł�������A�����f�B�[�̔������ł�������A�X�g�����O�X�̎g�����ł�������ȂǁA�悭����͈̂�����I�ɂ������̂��t�B�[�`���[��������ł���BTFC�̏ꍇ�͈��|�I�ȋȂ̗ǂ��ł��낤�B�܂��A�f�B���@�C���E�R���f�B�[�̓j�[���̉̂ƃ����f�B�[�̗��ݕ��ł��낤�B�Ƃ��Ă��܂˂ł��Ȃ��悤�Ȉ��|�I�ȃN�I���e�B�[����邱�Ƃɂ���Đ[�݂̂��鏖������܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�W���P�b�g�����킢���A�r���������̃Z�J���h�A���o���B�W���P�b�g�̂��킢���ʂ�̃|�b�v���������Ȃ���A���낢��ȃA�C�f�B�A�Œ�����ɔ����Ă��܂��B�r�[�`�E�{�[�C�Y��j���[�E�E�F�C���A�p���N�A�܂��̓N�C�[���Ȃǂ����炭��������������e����ł������y�ł���A������������{�Ƃ�����̂��ǂ�����ĕ\�����Ă������A���̃A���o���ɂ͂���Ȕނ�̊i���̗l�q���悭�`����Ă��܂��B�W�������I�ɂ̓p���[�E�|�b�v�Ȃ̂ł��傤���A�킩��₷�����������ꂽ�o���h���嗬�ƂȂ��Ă���p���[�|�b�v�̐��E�ŁA���̕Ȃ̂���T�E���h�E�����f�B�[�َ͈��ȑ��݂Ƃ����������ł��B�������͂��܂肠��܂��A�P�ȂP�Ȃ̃A�C�f�B�A�̐▭�������������������A�����������͂��������ꖇ�ł��B�����A������̑f�{�ɍ��E����镔��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������S�z�ł����A�Ƃ����ǂ������f�B�[��Nj����Ă��܂��l�̂悤�Ȑl�Ԃɂ͂������V�N�ɕ��������i�ł��B

�@�W���P�b�g�����킢���A�r���������̃Z�J���h�A���o���B�W���P�b�g�̂��킢���ʂ�̃|�b�v���������Ȃ���A���낢��ȃA�C�f�B�A�Œ�����ɔ����Ă��܂��B�r�[�`�E�{�[�C�Y��j���[�E�E�F�C���A�p���N�A�܂��̓N�C�[���Ȃǂ����炭��������������e����ł������y�ł���A������������{�Ƃ�����̂��ǂ�����ĕ\�����Ă������A���̃A���o���ɂ͂���Ȕނ�̊i���̗l�q���悭�`����Ă��܂��B�W�������I�ɂ̓p���[�E�|�b�v�Ȃ̂ł��傤���A�킩��₷�����������ꂽ�o���h���嗬�ƂȂ��Ă���p���[�|�b�v�̐��E�ŁA���̕Ȃ̂���T�E���h�E�����f�B�[�َ͈��ȑ��݂Ƃ����������ł��B�������͂��܂肠��܂��A�P�ȂP�Ȃ̃A�C�f�B�A�̐▭�������������������A�����������͂��������ꖇ�ł��B�����A������̑f�{�ɍ��E����镔��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������S�z�ł����A�Ƃ����ǂ������f�B�[��Nj����Ă��܂��l�̂悤�Ȑl�Ԃɂ͂������V�N�ɕ��������i�ł��B �@

�@ �@�V�K�[�E���X�̐V��B�A�C�X�����h�ł͂Ȃ��A���E�e�n�Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�Ƃ̂��ƁB���̉e���������Ă��A����͂���܂łɂȂ�������̂��郁���f�B�[�Ɖ��t��������B

�@�V�K�[�E���X�̐V��B�A�C�X�����h�ł͂Ȃ��A���E�e�n�Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�Ƃ̂��ƁB���̉e���������Ă��A����͂���܂łɂȂ�������̂��郁���f�B�[�Ɖ��t��������B �@�ȑO���炸�[���ƋC�ɂȂ��Ă����o���h�B���ɁuThe Closer You

Get�v������Ƃ̕]�������������̂ŁA����3rd����ϋC�ɂȂ��Ă����B�悭�T�C�P�f���b�N�ƃp���N�̗Z���Ƃ����^�[���Ō���Ă������A���̃A���o���ł͎��ɕ��L�����y���������Ă��邱�Ƃ��`����Ă���B�P�ȖځuSo

Close�v����S�ȖځuFlypaper For Freaks�v�i���ꂷ�����D�����j�܂Œ����Ă݂Ăق����B�����Ƀo���o���ł���B�Q�ȖځuI.O.U.

Love�v�i����ӊO�ƍD�����j�ł́A�ӊO�Ƀ|�b�v�Ȃ���̃T�E���h�ł�������A�R�ȖځuAll My New Best

Friends�v�ł̓X�g�����O�X������A�s��ȃX�P�[���̃i���o�[�ł���.�������������̂����݂Ȃ���A�ނ�̖{���ł���o�L�o�L�̃M�^�[���b�N�������ɓW�J����Ă��āA�O���邱�Ƃ��Ȃ��B�B�X�s���`���A���C�Y�h���ʖڂƂ����l������͌��\������̂ł͂Ȃ����낤���B�l�I�ɂ̓m�C�W�[�ł����݂�����悤�ȋȂ��������ǂ��ȂƎv���B���E�h�Ȃ����ł͂Ȃ��Ȃ��������肵�Ă���̂ŁA�����f�B�[�ƃT�E���h���͂܂����Ƃ��́A����͂��������������B��ϕ��_�̍����o���h�ł���B����͂����uThe Closer

You

Get�v�����˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B

�@�ȑO���炸�[���ƋC�ɂȂ��Ă����o���h�B���ɁuThe Closer You

Get�v������Ƃ̕]�������������̂ŁA����3rd����ϋC�ɂȂ��Ă����B�悭�T�C�P�f���b�N�ƃp���N�̗Z���Ƃ����^�[���Ō���Ă������A���̃A���o���ł͎��ɕ��L�����y���������Ă��邱�Ƃ��`����Ă���B�P�ȖځuSo

Close�v����S�ȖځuFlypaper For Freaks�v�i���ꂷ�����D�����j�܂Œ����Ă݂Ăق����B�����Ƀo���o���ł���B�Q�ȖځuI.O.U.

Love�v�i����ӊO�ƍD�����j�ł́A�ӊO�Ƀ|�b�v�Ȃ���̃T�E���h�ł�������A�R�ȖځuAll My New Best

Friends�v�ł̓X�g�����O�X������A�s��ȃX�P�[���̃i���o�[�ł���.�������������̂����݂Ȃ���A�ނ�̖{���ł���o�L�o�L�̃M�^�[���b�N�������ɓW�J����Ă��āA�O���邱�Ƃ��Ȃ��B�B�X�s���`���A���C�Y�h���ʖڂƂ����l������͌��\������̂ł͂Ȃ����낤���B�l�I�ɂ̓m�C�W�[�ł����݂�����悤�ȋȂ��������ǂ��ȂƎv���B���E�h�Ȃ����ł͂Ȃ��Ȃ��������肵�Ă���̂ŁA�����f�B�[�ƃT�E���h���͂܂����Ƃ��́A����͂��������������B��ϕ��_�̍����o���h�ł���B����͂����uThe Closer

You

Get�v�����˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B �@�����o�[������A�W���P�b�g���n���ɂȂ�A�������P�ȖځuUntitled�v�͈������Y���{�b�N�X�̃C���g������n�܂�ȂǁA���ɕs���ȗ����オ��B�l�I�ɂ͐��Ԃŕ]���̍����uThe

Closer You Get �v�������̌�ɏo���uThe Way I Feel Today

�v�̕����D���ŁA���̃|�b�v���������Ă��Ȃ��̂͂������ǁA���̃g���b�N�̕n�����͉��Ƃ��Ȃ�Ȃ����Ǝv���Ă����Ƃ���A�Q�ȖځuSometimes I Feel

Like..�v�Ō��I�ȕω��������܂��B�d���T�C�P�f���b�N�ȃ����f�B�[�A������Six By

Seven���[���h�̎n�܂��������A�����̂悤�ȃM�^�[�m�C�Y�B�i�D�ǂ����ł��B�R�Ȗڂ͈�]���ăT�j�[�T�C�h�E�|�b�v�Ǝv�킹�A���X�ɉ��������Ă�������܂��ނ瓾�ӂ̓W�J�B���z���W�X�ƋP�����E����,���ׂƂ������E�ւƈ������荞�܂�Ă������G���T�C�P�̓����ł��邪�A���������Ӗ��ł́A�Ƃ��Ƃ�T�C�P�f���b�N�ȃA���o�����B�����ăV���O���ɂ��Ȃ����ubochum�v�̑f���炵�����ƁB�I�ɂ͌����Ēǂ����͂܂������Ă��Ă��Ȃ��B����ł����̋Ȃ̃����f�B�[�̂悤�ɔނ�̎p���͑O�������B�u���ɕK����ї����Ă��v����ȋC�T���т��т��Ɗ�������B�����Ɣނ�́A�ǂ����ȂǕK�v�Ƃ��Ȃ����낤�B���ꂾ���f���炵����i����邱�Ƃ��o����̂�����A���������Œ����ɑ���i�߂���͂����B�Q�O�O�S�N�ɐ��ݏo���ꂽ�ō��ɔ������T�C�P�f���b�N�A���o���B�f�R�x�����܂��B

�@�����o�[������A�W���P�b�g���n���ɂȂ�A�������P�ȖځuUntitled�v�͈������Y���{�b�N�X�̃C���g������n�܂�ȂǁA���ɕs���ȗ����オ��B�l�I�ɂ͐��Ԃŕ]���̍����uThe

Closer You Get �v�������̌�ɏo���uThe Way I Feel Today

�v�̕����D���ŁA���̃|�b�v���������Ă��Ȃ��̂͂������ǁA���̃g���b�N�̕n�����͉��Ƃ��Ȃ�Ȃ����Ǝv���Ă����Ƃ���A�Q�ȖځuSometimes I Feel

Like..�v�Ō��I�ȕω��������܂��B�d���T�C�P�f���b�N�ȃ����f�B�[�A������Six By

Seven���[���h�̎n�܂��������A�����̂悤�ȃM�^�[�m�C�Y�B�i�D�ǂ����ł��B�R�Ȗڂ͈�]���ăT�j�[�T�C�h�E�|�b�v�Ǝv�킹�A���X�ɉ��������Ă�������܂��ނ瓾�ӂ̓W�J�B���z���W�X�ƋP�����E����,���ׂƂ������E�ւƈ������荞�܂�Ă������G���T�C�P�̓����ł��邪�A���������Ӗ��ł́A�Ƃ��Ƃ�T�C�P�f���b�N�ȃA���o�����B�����ăV���O���ɂ��Ȃ����ubochum�v�̑f���炵�����ƁB�I�ɂ͌����Ēǂ����͂܂������Ă��Ă��Ȃ��B����ł����̋Ȃ̃����f�B�[�̂悤�ɔނ�̎p���͑O�������B�u���ɕK����ї����Ă��v����ȋC�T���т��т��Ɗ�������B�����Ɣނ�́A�ǂ����ȂǕK�v�Ƃ��Ȃ����낤�B���ꂾ���f���炵����i����邱�Ƃ��o����̂�����A���������Œ����ɑ���i�߂���͂����B�Q�O�O�S�N�ɐ��ݏo���ꂽ�ō��ɔ������T�C�P�f���b�N�A���o���B�f�R�x�����܂��B �@The

Reindeer Section�̃����o�[�Ƃ��Ă����Ă���Snow

Patrol�B�O���X�S�[�̃o���h�炵���A�t�b�N�̂��郁���f�B�[����点���炨��̕��ŁA�P�ȖځuHow To Be

Dead�v����Ր������f�B�[�̘A���B�T�E���h�E�v���_�N�V�����Ƃ��Ă̓o���G�e�B�[�ɕx��ł��ĂQ�Ȗځu�v���v�v�͓�����Pastels��d���������������̂悤�ɂ��������邵�A�T�ȖځuSpitting

Games�v�́uBandwagonesque�v����TFC�̂悤�ł�����B���ɃO���X�S�[�̃o���h�ł��邪�A���̈�h�ɒʂ����˂̍L���T�E���h�������I�ł���ƌ�����B�V�ȖځuRun�v�͉p���ł��q�b�g�������A����ɒl����ׂ��f���炵���Ȃł���B�ڐV�����͂Ȃ����A�̂���e����ł��������̂��閭�ȉ�������������B�O���X�S�[�D���Ȃ�ԈႢ�Ȃ������̈ꖇ�ł���A��ɋC�ɓ���ꖇ�ł�����B

�@The

Reindeer Section�̃����o�[�Ƃ��Ă����Ă���Snow

Patrol�B�O���X�S�[�̃o���h�炵���A�t�b�N�̂��郁���f�B�[����点���炨��̕��ŁA�P�ȖځuHow To Be

Dead�v����Ր������f�B�[�̘A���B�T�E���h�E�v���_�N�V�����Ƃ��Ă̓o���G�e�B�[�ɕx��ł��ĂQ�Ȗځu�v���v�v�͓�����Pastels��d���������������̂悤�ɂ��������邵�A�T�ȖځuSpitting

Games�v�́uBandwagonesque�v����TFC�̂悤�ł�����B���ɃO���X�S�[�̃o���h�ł��邪�A���̈�h�ɒʂ����˂̍L���T�E���h�������I�ł���ƌ�����B�V�ȖځuRun�v�͉p���ł��q�b�g�������A����ɒl����ׂ��f���炵���Ȃł���B�ڐV�����͂Ȃ����A�̂���e����ł��������̂��閭�ȉ�������������B�O���X�S�[�D���Ȃ�ԈႢ�Ȃ������̈ꖇ�ł���A��ɋC�ɓ���ꖇ�ł�����B

�@�T�j�[�f�C�̉��U�ɂ͖{���ɋ������B���������ƁA�����ꐶ���̃o���h�͑����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă������炾�B��͂���X�Ȃ�ʊ��҂���ɕ����Ă����o���h�ł������̂ŁA���U��̊��������������Ă��������Ǝv���Ă���B

�@�T�j�[�f�C�̉��U�ɂ͖{���ɋ������B���������ƁA�����ꐶ���̃o���h�͑����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă������炾�B��͂���X�Ȃ�ʊ��҂���ɕ����Ă����o���h�ł������̂ŁA���U��̊��������������Ă��������Ǝv���Ă���B �@�]�䕔�b��o���h�A1st�Ȃ���������ō�����B�]�䕔�̃\���L�����A�̒��ł��ō����삾�낤�B

�@�]�䕔�b��o���h�A1st�Ȃ���������ō�����B�]�䕔�̃\���L�����A�̒��ł��ō����삾�낤�B �@�]�䕔�b��BAND�A�Җ]�̃Z�J���h�B�S�Ă̋Ȃ��ꔭ�^��B���������i������Ă������Ƃ����A���̎����������ǂꂾ�����A���ɃX�C�[�g�ɕ\�����邩�Ƃ������Ƃɖ���������\�J�o���B���̑��x�����߂���߂��Ⴭ�b�N�����[���Ȃ̂ł���B�u���Ȃ̂ł���B

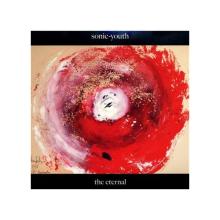

�@�]�䕔�b��BAND�A�Җ]�̃Z�J���h�B�S�Ă̋Ȃ��ꔭ�^��B���������i������Ă������Ƃ����A���̎����������ǂꂾ�����A���ɃX�C�[�g�ɕ\�����邩�Ƃ������Ƃɖ���������\�J�o���B���̑��x�����߂���߂��Ⴭ�b�N�����[���Ȃ̂ł���B�u���Ȃ̂ł���B �@Sonic Youth�R�N�Ԃ�̃j���[�A���o���͂Q�O�N�Ԃ�ɃC���f�B�[�Y����̃����[�X�ƂȂ����B�T�[�X�g���̓��C�i�[�m�[�c�̒��ŁA���[�x���̂��Ƃ��u������߂̎��e���v�ƕ\�����Ă��邪�A�ŋ߂͔ނ�ɂƂ��ċ��S�n�̂������̂ł͂Ȃ������̂��낤�B�O��uRather Ripped�v���f���炵���A���o���ł��������A�����ڂ̑O�ɂ��Ă͂���������ۂ��キ�Ȃ��Ă��܂����B

�@Sonic Youth�R�N�Ԃ�̃j���[�A���o���͂Q�O�N�Ԃ�ɃC���f�B�[�Y����̃����[�X�ƂȂ����B�T�[�X�g���̓��C�i�[�m�[�c�̒��ŁA���[�x���̂��Ƃ��u������߂̎��e���v�ƕ\�����Ă��邪�A�ŋ߂͔ނ�ɂƂ��ċ��S�n�̂������̂ł͂Ȃ������̂��낤�B�O��uRather Ripped�v���f���炵���A���o���ł��������A�����ڂ̑O�ɂ��Ă͂���������ۂ��キ�Ȃ��Ă��܂����B �@���{���ւ���̂̂��o���h�A�\�E���E�t�����[�E���j�I���B����̓J���@�[�Ȃ𒆐S�Ƃ�����i�Ƃ������Ƃ����A�ނ���I���W�i���Ȃ��f���炵���B

�@���{���ւ���̂̂��o���h�A�\�E���E�t�����[�E���j�I���B����̓J���@�[�Ȃ𒆐S�Ƃ�����i�Ƃ������Ƃ����A�ނ���I���W�i���Ȃ��f���炵���B �@�O��́A�J�o�[�ƐV�Ȃō\������Ă������A����̓��C�u�ƐV�Ȃ����X�̍\���ƂȂ��Ă���B�����A�V�Ȃ������ƒ��������̂����A�ނ�̍��̃��[�h���u���������́h������ԁh���A�ł��邾�����A���ɓ͂���v�Ƃ���������������A���ꂪ�x�X�g�Ɣ��f�����̂��낤�B

�@�O��́A�J�o�[�ƐV�Ȃō\������Ă������A����̓��C�u�ƐV�Ȃ����X�̍\���ƂȂ��Ă���B�����A�V�Ȃ������ƒ��������̂����A�ނ�̍��̃��[�h���u���������́h������ԁh���A�ł��邾�����A���ɓ͂���v�Ƃ���������������A���ꂪ�x�X�g�Ɣ��f�����̂��낤�B �@�҂��ɑ҂����A�\�E���t�����[�S�N�Ԃ�̃t���I���W�i���A���o���B�S�P�S�ȁA�V�O���ȏ�̑��ł���B�\�E���t�����[�͕�����ɂƂ��ē��ʂȑ��݂ł��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���H�Ƃ����̂�����Ȍ��ƁA�Z���ȃ��b�Z�[�W���������o���h�ł��邩�炾�B�����̂������̂��A����قǂ͂����肳���Ă���o���h�͂��������Ȃ����낤�B�����A�`���������Ƃ����܂�ɂ��Z���́A����������ɂ͑I�ʂ����˂Ȃ��댯�����͂��ł����悤�Ɏv���B�{�l�B�̓C���^�[�r���[���ŋ����ے肵�Ă������A���������������ǂ����\�E���t�����[�����Ȏ������������B���ƌ��������A���̉��y�̒��Ɏ����̋��ꏊ���Ȃ��悤�ȋC�������̂ł���B�����������C���������S�ɕ��@���Ă��ꂽ�̂��uScrewball

Comedy�v�Ƃ����A���o���ł������B���̃A���o�����Ċ������͔̂ނ�̎��_�������Ƒ�O���ɂȂ����Ƃ������Ƃł���B���܂ł͊v���Ƃ̉����̂悤�ɕ����������b�Z�[�W���A���݉��łڂ₭�I���W���炢�ɕ��Ղɕ�������悤�ɂȂ����̂��B����͌����ă��x�������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�l�����ɂƂ��ĎЉ��╽�a�ɂ��čl�������点�邱�Ƃ͂���Ȃɑ����͂Ȃ��Ǝv���B����Ȓ��łӂƍl���邱�Ƃ͊��Ƃ��킢���Ȃ��悤�Ȕ��z�ł����Ȃ��B�������A���ꂱ�����l�����ɂƂ��Ă̓��A���e�B�[�̂��錾�t�Ȃ̂��Ǝv���B�V���b�v�P�Ug�͂����������l��̃��A���e�B�[�������ɕ\�����Ă���o���h�ł���B�����Đ����ȗ��z�𐺍��ɋ��Ԃ��Ƃ��������̂ł͂Ȃ��B�I�b�T���̂ڂ₫��A�g�C���̗������ɂ����^�̃��b�Z�[�W������悤�ȋC�����邵�A�\�E���t�����[������������ɕ\���ł���A����\�����ׂ��o���h�Ȃ̂��B

�@�҂��ɑ҂����A�\�E���t�����[�S�N�Ԃ�̃t���I���W�i���A���o���B�S�P�S�ȁA�V�O���ȏ�̑��ł���B�\�E���t�����[�͕�����ɂƂ��ē��ʂȑ��݂ł��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���H�Ƃ����̂�����Ȍ��ƁA�Z���ȃ��b�Z�[�W���������o���h�ł��邩�炾�B�����̂������̂��A����قǂ͂����肳���Ă���o���h�͂��������Ȃ����낤�B�����A�`���������Ƃ����܂�ɂ��Z���́A����������ɂ͑I�ʂ����˂Ȃ��댯�����͂��ł����悤�Ɏv���B�{�l�B�̓C���^�[�r���[���ŋ����ے肵�Ă������A���������������ǂ����\�E���t�����[�����Ȏ������������B���ƌ��������A���̉��y�̒��Ɏ����̋��ꏊ���Ȃ��悤�ȋC�������̂ł���B�����������C���������S�ɕ��@���Ă��ꂽ�̂��uScrewball

Comedy�v�Ƃ����A���o���ł������B���̃A���o�����Ċ������͔̂ނ�̎��_�������Ƒ�O���ɂȂ����Ƃ������Ƃł���B���܂ł͊v���Ƃ̉����̂悤�ɕ����������b�Z�[�W���A���݉��łڂ₭�I���W���炢�ɕ��Ղɕ�������悤�ɂȂ����̂��B����͌����ă��x�������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�l�����ɂƂ��ĎЉ��╽�a�ɂ��čl�������点�邱�Ƃ͂���Ȃɑ����͂Ȃ��Ǝv���B����Ȓ��łӂƍl���邱�Ƃ͊��Ƃ��킢���Ȃ��悤�Ȕ��z�ł����Ȃ��B�������A���ꂱ�����l�����ɂƂ��Ă̓��A���e�B�[�̂��錾�t�Ȃ̂��Ǝv���B�V���b�v�P�Ug�͂����������l��̃��A���e�B�[�������ɕ\�����Ă���o���h�ł���B�����Đ����ȗ��z�𐺍��ɋ��Ԃ��Ƃ��������̂ł͂Ȃ��B�I�b�T���̂ڂ₫��A�g�C���̗������ɂ����^�̃��b�Z�[�W������悤�ȋC�����邵�A�\�E���t�����[������������ɕ\���ł���A����\�����ׂ��o���h�Ȃ̂��B

�@�O��͔��ɘb��ɂȂ��Ă������A�l�͑S�̓I�ɎU���Ȉ�ۂ�����A�Ȃ�ƂȂ���p�Ȏ�҂����������ō���Ă���悤�ȍ�i�Ɗ������B�����A���̃Z���X�ɂ��Ă͔��Ɍ�����̂��������̂ŁA�傫�Ȑ[�������҂��Ē����Ă݂��̂����A�܂��Ɋ��Ғʂ�̍�i��ނ�͍���Ă��ꂽ�B�P�ȖځuMotiveless

Crime�v����A�T�E���h�Ƀh���}�`�b�N�ȗv�f�������A��������������Ƃ����_�ő啝�ɐ��������B�Q�ȖڂȂ�ď���U2�̂悤�ł�����B�ȑO�̔ނ炩��͂�����Ƒz���ł��Ȃ����������B�P�Ȗڂ���S�Ȗڂ܂ł͖{���Ɉ��|�����B���Ղ���͂��������Ƃ��������ƂȂ�A�g���b�N���}���߂̃A�����W�ƂȂ��Ă����̂����A���̕ӂ��l�ɂ͏��X�ꂵ���������B�㔼�͐����I�ȃM�^�[���b�N�ւƗ���Ă����A����͂Ȃ��Ȃ��悢�B�S�̓I�ɂ͑O���ꡂ��ɏ����Ă���Ǝv���B�l�Ƃ��Ă͂P�Ȗڂ���S�Ȗڂ܂ł̃X�P�[���̑傫���g���b�N���������ǂ������̂ŁA���̃e�C�X�g�𒆐S�Ƃ����A���o����Ƃ�����Ă��炢�����ȂƎv���B�~���[�Y�̂悤�ɂƂ��Ƃ����Ă��܂�������Ȃ����ȁB

�@�O��͔��ɘb��ɂȂ��Ă������A�l�͑S�̓I�ɎU���Ȉ�ۂ�����A�Ȃ�ƂȂ���p�Ȏ�҂����������ō���Ă���悤�ȍ�i�Ɗ������B�����A���̃Z���X�ɂ��Ă͔��Ɍ�����̂��������̂ŁA�傫�Ȑ[�������҂��Ē����Ă݂��̂����A�܂��Ɋ��Ғʂ�̍�i��ނ�͍���Ă��ꂽ�B�P�ȖځuMotiveless

Crime�v����A�T�E���h�Ƀh���}�`�b�N�ȗv�f�������A��������������Ƃ����_�ő啝�ɐ��������B�Q�ȖڂȂ�ď���U2�̂悤�ł�����B�ȑO�̔ނ炩��͂�����Ƒz���ł��Ȃ����������B�P�Ȗڂ���S�Ȗڂ܂ł͖{���Ɉ��|�����B���Ղ���͂��������Ƃ��������ƂȂ�A�g���b�N���}���߂̃A�����W�ƂȂ��Ă����̂����A���̕ӂ��l�ɂ͏��X�ꂵ���������B�㔼�͐����I�ȃM�^�[���b�N�ւƗ���Ă����A����͂Ȃ��Ȃ��悢�B�S�̓I�ɂ͑O���ꡂ��ɏ����Ă���Ǝv���B�l�Ƃ��Ă͂P�Ȗڂ���S�Ȗڂ܂ł̃X�P�[���̑傫���g���b�N���������ǂ������̂ŁA���̃e�C�X�g�𒆐S�Ƃ����A���o����Ƃ�����Ă��炢�����ȂƎv���B�~���[�Y�̂悤�ɂƂ��Ƃ����Ă��܂�������Ȃ����ȁB �R�N�Ԃ�̃T�U���̃V���O���́A��O�̊��҂Ɍ����ɉ������L���[�`���[���B�����܂ŘI���ɗ���Ƃ͐����ʐH��������A�u���������̂�肽�����Ƃ����v�Ƃ����~�]�Ɓu�������������v�Ƃ����~�]���قǂ悭�u�����h���ꂽ�A�����V���O���ƂȂ����Ǝv���B�������Ȃ�O�����A�K�c���S���Ӑ}�I�ɃT�U�����u�C�v�u�āv�Ƃ����L�[���[�h�́u�����v����������Ƃ��Ƃ����������������B���b�L���I���E�W���p���Łu�T�U���͉Ă��̂Ă��v�Ɣ����������Ƃ��������B���ł��ނ玩�g�́u�Ẵo���h�v�Ƃ����悤�ɂ͍l���Ă��Ȃ��Ǝv���B�������Ȃ���A�|�b�v�\���O�����̒��ŒP�Ȃ�u���Օi�v�ƂȂ�ʂ��߂̍őP�̓w�͂��K�c���S�͕����Ă���B�Ƃ������́A�������������������ł��Ȃ��̂��낤�B���{�̃|�b�v�X�j��A�f�r���[�ȗ��u���������Ă����v�B�ꖳ��̃����X�^�[�o���h�Ƃ��ČN�Ղ�������p�́A�l�ɂƂ��Ă͊����I���B

�R�N�Ԃ�̃T�U���̃V���O���́A��O�̊��҂Ɍ����ɉ������L���[�`���[���B�����܂ŘI���ɗ���Ƃ͐����ʐH��������A�u���������̂�肽�����Ƃ����v�Ƃ����~�]�Ɓu�������������v�Ƃ����~�]���قǂ悭�u�����h���ꂽ�A�����V���O���ƂȂ����Ǝv���B�������Ȃ�O�����A�K�c���S���Ӑ}�I�ɃT�U�����u�C�v�u�āv�Ƃ����L�[���[�h�́u�����v����������Ƃ��Ƃ����������������B���b�L���I���E�W���p���Łu�T�U���͉Ă��̂Ă��v�Ɣ����������Ƃ��������B���ł��ނ玩�g�́u�Ẵo���h�v�Ƃ����悤�ɂ͍l���Ă��Ȃ��Ǝv���B�������Ȃ���A�|�b�v�\���O�����̒��ŒP�Ȃ�u���Օi�v�ƂȂ�ʂ��߂̍őP�̓w�͂��K�c���S�͕����Ă���B�Ƃ������́A�������������������ł��Ȃ��̂��낤�B���{�̃|�b�v�X�j��A�f�r���[�ȗ��u���������Ă����v�B�ꖳ��̃����X�^�[�o���h�Ƃ��ČN�Ղ�������p�́A�l�ɂƂ��Ă͊����I���B �@

�@

�@�܂����N�̃x�X�g�T�ȓ��͊ԈႢ�̂Ȃ��Ƃ���B��������i�ł���B�x�^�ł��邪�A�o���h���̂悤�ɂƂĂ��X�s���`���A���ȉ��y�ł���B�S�X�y���R�[���X�A�X�g�����O�X�A�ߍ��̃��b�N�A���o���ɂ͂���������O�̂悤�Ɏ�������Ă��邪�A�Ȃɂ���i�̒��ŊÂ�������������o���������߂ɗ��p����Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�������A���̍�i�ł́u���ꂵ���Ȃ��v�Ƃ����K�R���������Ė苿���Ă���B�uThe

Long And Winding

road�v�̃X�g�����O�X�Ƃ͖Ⴄ�̂��B�ӎu�����������t�ƁA�ӎu�����������y�A�����Ă������������悤�Ɛ^�����ʂ�����g�W�F�C�\���E�s�A�[�Y�̃s���A�l�X�B�܂��ɂ��ߑ������o�Ă��Ȃ��B�����̑��ł���B

�@�܂����N�̃x�X�g�T�ȓ��͊ԈႢ�̂Ȃ��Ƃ���B��������i�ł���B�x�^�ł��邪�A�o���h���̂悤�ɂƂĂ��X�s���`���A���ȉ��y�ł���B�S�X�y���R�[���X�A�X�g�����O�X�A�ߍ��̃��b�N�A���o���ɂ͂���������O�̂悤�Ɏ�������Ă��邪�A�Ȃɂ���i�̒��ŊÂ�������������o���������߂ɗ��p����Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�������A���̍�i�ł́u���ꂵ���Ȃ��v�Ƃ����K�R���������Ė苿���Ă���B�uThe

Long And Winding

road�v�̃X�g�����O�X�Ƃ͖Ⴄ�̂��B�ӎu�����������t�ƁA�ӎu�����������y�A�����Ă������������悤�Ɛ^�����ʂ�����g�W�F�C�\���E�s�A�[�Y�̃s���A�l�X�B�܂��ɂ��ߑ������o�Ă��Ȃ��B�����̑��ł���B �O��uLet It Comes

Down�v�ł͂܂�ō������Ő_�Ɛ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������炢�h�i�łԂ���ꂽ�S�X�y����t�łĂ����W�F�C�\���E�s�A�[�Y�B�����܂ł��Ȃ��匆��ł��邪�A����͍ĂуK���[�W���ۂ��������Ȃ��Ă��āA�������������̂��P�ȂP�Ȃ��R���p�N�g�ȃT�C�Y�ɔ[�߂��Ă���ƌ������Ƃł���i���R�[�f�B���O���Ԃ��R�T�ԂƁA�ނɂ��Ă͈ٗ�̒Z�����j�B�������Ȃ���A���̓{���̃T�C�P�f���A�͌��݂ł���B�����A�Z���͔̂��ɕ����₷���͂��邯��ǁASpiritualized�Ɋւ��Ă͂ǂ����Ă��{�����[�������߂Ă��܂��̂Ōl�I�ɂ͂��s���ł���B����ς�A���́u�ߏ肳�v�����߂Ă��܂��̂ł���B�u�F���V�j�v������uLet

It Comes

Down�v������A�u������Ƃ�肷���Ȃ�Ȃ��́v�Ƃ����v����Ƃ��낪���͂ł��������̂ŁA�����͂��ЁB

�O��uLet It Comes

Down�v�ł͂܂�ō������Ő_�Ɛ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������炢�h�i�łԂ���ꂽ�S�X�y����t�łĂ����W�F�C�\���E�s�A�[�Y�B�����܂ł��Ȃ��匆��ł��邪�A����͍ĂуK���[�W���ۂ��������Ȃ��Ă��āA�������������̂��P�ȂP�Ȃ��R���p�N�g�ȃT�C�Y�ɔ[�߂��Ă���ƌ������Ƃł���i���R�[�f�B���O���Ԃ��R�T�ԂƁA�ނɂ��Ă͈ٗ�̒Z�����j�B�������Ȃ���A���̓{���̃T�C�P�f���A�͌��݂ł���B�����A�Z���͔̂��ɕ����₷���͂��邯��ǁASpiritualized�Ɋւ��Ă͂ǂ����Ă��{�����[�������߂Ă��܂��̂Ōl�I�ɂ͂��s���ł���B����ς�A���́u�ߏ肳�v�����߂Ă��܂��̂ł���B�u�F���V�j�v������uLet

It Comes

Down�v������A�u������Ƃ�肷���Ȃ�Ȃ��́v�Ƃ����v����Ƃ��낪���͂ł��������̂ŁA�����͂��ЁB

�@�X�s�b�c�̃A���o���͔������Ƃ��S�O���邱�Ƃ��Ȃ��B�X�s�b�c�̂悤�ȗǂ����������o���h�͊F���ł��邵�A�A���o���̎��̍����͂��͂�ԈႢ�̂Ȃ����̂�����ł���B������������}�T���l�Ƃ����j�́A�ǂ��܂őf���炵���Ȃ�ʎY��������̂��낤�B���̐V��u�O�������b�N�v���܂��ɐ�i�ł���B�u�C���f�B�S�n�����v����u�n���u�T�v�ɂ�����Z���ȗ�����o�āA����͂���Ӗ��u���R�́v�̃A���o���Ƃ���ȕ��Ɍ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�l�I�ɂ́u�C���f�B�S�n�����v�̂��̂��тȊ������D���������̂����A�u�O�������b�N�v�͂������������������܂芴�����Ȃ��B�������Ȃ���悭��������ł����ƁA���̂��тȊ����͂�͂茒�݂ł������B�u���[�e�N�E���}���e�B�J�v�̎��Ȃ����ł���B�������́u���т��v�ɂ��čl����̂����A���[���肭�\���ł��Ȃ��B�u���O��t���Ă��v�Ɠ������炢�D���ȃA���o���ł���B

�@�X�s�b�c�̃A���o���͔������Ƃ��S�O���邱�Ƃ��Ȃ��B�X�s�b�c�̂悤�ȗǂ����������o���h�͊F���ł��邵�A�A���o���̎��̍����͂��͂�ԈႢ�̂Ȃ����̂�����ł���B������������}�T���l�Ƃ����j�́A�ǂ��܂őf���炵���Ȃ�ʎY��������̂��낤�B���̐V��u�O�������b�N�v���܂��ɐ�i�ł���B�u�C���f�B�S�n�����v����u�n���u�T�v�ɂ�����Z���ȗ�����o�āA����͂���Ӗ��u���R�́v�̃A���o���Ƃ���ȕ��Ɍ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�l�I�ɂ́u�C���f�B�S�n�����v�̂��̂��тȊ������D���������̂����A�u�O�������b�N�v�͂������������������܂芴�����Ȃ��B�������Ȃ���悭��������ł����ƁA���̂��тȊ����͂�͂茒�݂ł������B�u���[�e�N�E���}���e�B�J�v�̎��Ȃ����ł���B�������́u���т��v�ɂ��čl����̂����A���[���肭�\���ł��Ȃ��B�u���O��t���Ă��v�Ɠ������炢�D���ȃA���o���ł���B �@��{�I�ɃX�s�b�c�̃A���o���Ƃ͈��S���Ĕ�������̂ł���B�ǂ̃A���o�������͂�u�V�ˁv�Ƃ��������悤�̂Ȃ��ɏ�̃����f�B�[�Ƃւ�Ă��ȉ̎���������ɗn�������Ă���B�ǂ̃A���o�������B�������ǂ̍�i�ɂ������ɕω��������āA�V�N�ȋC�����Œ�����B�����Ă��̃A���o���ł��P�Ȗځu�t�̉́v���炻�̃X�s�b�c���[���h�͑S�J�ł���B�����A����܂ł������T�E���h�ʂ̕ω��͍��܂ł̗��ꂩ���ׂ�Ɠ��Ɍ����邱�Ƃ��o���Ȃ��B�T�Ȗځu�i���v���[���a�v�͎O�����t�B�[�`���[���ꂽ���ꕗ�����f�B�[�ł��邪�A���ɋ���ȃC���p�N�g���c���܂łɂ͎����Ă��Ȃ��B�������Ȃ���A�����������̂��Q�Ȗځu����ӂꂽ�l���v�̉̎����B�u����ӂꂽ�l����T���Ă���/���������Ȃ�����/�N�Ƃ��鎞�Ԃ͒Z������/���T�܂Ŏ����ȁv�Ƃ����̎��Ŏn�܂�̂����A���q�������邭�炢�X�g���[�g���B����܂łǂ��ƂȂ��ϑԓI�ȓ��������Y�킹�Ă����̎����A����ł͂��܂茩���Ȃ��悤�ȋC������B���܂ł���������ɋ����C���[�W��^���鎍�Ƃł����������A�l�I�ɂ͂��������X�s�b�c���傢�ɂ��肾�Ǝv���B�����f�B�[�͑��ς�炸�{���ɑf���炵���B�V���O���u�����v�Ȃ́A����}�T���l�ɂ��������Ȃ��喼�Ȃł���B���ꂾ�����ʂɎ̂ċȖ����̃A���o���ݏo���邱�Ƃɖ�����������B

�@��{�I�ɃX�s�b�c�̃A���o���Ƃ͈��S���Ĕ�������̂ł���B�ǂ̃A���o�������͂�u�V�ˁv�Ƃ��������悤�̂Ȃ��ɏ�̃����f�B�[�Ƃւ�Ă��ȉ̎���������ɗn�������Ă���B�ǂ̃A���o�������B�������ǂ̍�i�ɂ������ɕω��������āA�V�N�ȋC�����Œ�����B�����Ă��̃A���o���ł��P�Ȗځu�t�̉́v���炻�̃X�s�b�c���[���h�͑S�J�ł���B�����A����܂ł������T�E���h�ʂ̕ω��͍��܂ł̗��ꂩ���ׂ�Ɠ��Ɍ����邱�Ƃ��o���Ȃ��B�T�Ȗځu�i���v���[���a�v�͎O�����t�B�[�`���[���ꂽ���ꕗ�����f�B�[�ł��邪�A���ɋ���ȃC���p�N�g���c���܂łɂ͎����Ă��Ȃ��B�������Ȃ���A�����������̂��Q�Ȗځu����ӂꂽ�l���v�̉̎����B�u����ӂꂽ�l����T���Ă���/���������Ȃ�����/�N�Ƃ��鎞�Ԃ͒Z������/���T�܂Ŏ����ȁv�Ƃ����̎��Ŏn�܂�̂����A���q�������邭�炢�X�g���[�g���B����܂łǂ��ƂȂ��ϑԓI�ȓ��������Y�킹�Ă����̎����A����ł͂��܂茩���Ȃ��悤�ȋC������B���܂ł���������ɋ����C���[�W��^���鎍�Ƃł����������A�l�I�ɂ͂��������X�s�b�c���傢�ɂ��肾�Ǝv���B�����f�B�[�͑��ς�炸�{���ɑf���炵���B�V���O���u�����v�Ȃ́A����}�T���l�ɂ��������Ȃ��喼�Ȃł���B���ꂾ�����ʂɎ̂ċȖ����̃A���o���ݏo���邱�Ƃɖ�����������B

�@�^�����R�ł́AVERVE��COLDPLAY�ATRAVIS���ƈꏏ�ɒu����Ă��܂����B���̒��ŁA�����ċ߂����̂�I�ԂƂ�����VERVE���ȂƎv���̂ł����A������ƈႤ�悤�ȋC�����܂��B�����f�B�͂�⋃���ŁA�A�R�M�ƉS���S�̍����Ȃ��Ȃ������������ł��B�����c�O�Ȃ���A�u����͖��ȁv�ƌĂׂ���̂��Ȃ������B�܂��Ⴂ���A���ꂩ��Ƃ����C�����邪�B�����A�\���O���C�e�B���O�̗͂ɂ͉\����������̂Ŏ���삪�y���݁B��������R�[�h�ݏo����o���h�ł��B���Ȃ݂Ƀv���f���[�X�̓X�e�B�[�u�E�I�Y�{�[���B���N�͔ނ����s�肻���B

�@�^�����R�ł́AVERVE��COLDPLAY�ATRAVIS���ƈꏏ�ɒu����Ă��܂����B���̒��ŁA�����ċ߂����̂�I�ԂƂ�����VERVE���ȂƎv���̂ł����A������ƈႤ�悤�ȋC�����܂��B�����f�B�͂�⋃���ŁA�A�R�M�ƉS���S�̍����Ȃ��Ȃ������������ł��B�����c�O�Ȃ���A�u����͖��ȁv�ƌĂׂ���̂��Ȃ������B�܂��Ⴂ���A���ꂩ��Ƃ����C�����邪�B�����A�\���O���C�e�B���O�̗͂ɂ͉\����������̂Ŏ���삪�y���݁B��������R�[�h�ݏo����o���h�ł��B���Ȃ݂Ƀv���f���[�X�̓X�e�B�[�u�E�I�Y�{�[���B���N�͔ނ����s�肻���B �Pst�̎���Travis��Coldplay�Ɣ䌨����邭�炢����オ���Ă���Starsailor�B�ŋ߁A���n�����Ȃ��Ǝv���Ă����炷�炵���A���o����͂��Ă��ꂽ�B�Q�Ȃقǂ��̃t�B���E�X�y�N�^�[�i�ނ́uLet It

Be�E�E�ENaked�v�̂��Ƃ��ǂ��v���Ă���̂��낤�j���v���f���[�X�����Ƃ������Ƃ��炢�����b��ɂȂ��Ă��Ȃ������悤�ł����A�͂����肢���Ă���͂����ł��B�O��͍����]�����Ă��܂������A�l�I�ɂ̓����f�B�Z���X��������̂̂��������Ȃ̃o���G�e�B�[���K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B����͂���Ȏ��̂悤�Ȑl�̊肢���܂��Ɋ������悤�ɁA�o���G�e�B�[�ɕx��ł��܂��B���̕��|�b�v�ɂȂ����Ƃ����邩������܂���B��ȖځuMusic

Was

Saved�v�̓^�C�g���͏d���̂ɁA�߂��Ⴍ���ᖾ�邢�|�b�v�`���[���B���������Ȃ�x�̂���܂������A�l�I�ɂ͑吳�����Ǝv���܂��B

�Pst�̎���Travis��Coldplay�Ɣ䌨����邭�炢����オ���Ă���Starsailor�B�ŋ߁A���n�����Ȃ��Ǝv���Ă����炷�炵���A���o����͂��Ă��ꂽ�B�Q�Ȃقǂ��̃t�B���E�X�y�N�^�[�i�ނ́uLet It

Be�E�E�ENaked�v�̂��Ƃ��ǂ��v���Ă���̂��낤�j���v���f���[�X�����Ƃ������Ƃ��炢�����b��ɂȂ��Ă��Ȃ������悤�ł����A�͂����肢���Ă���͂����ł��B�O��͍����]�����Ă��܂������A�l�I�ɂ̓����f�B�Z���X��������̂̂��������Ȃ̃o���G�e�B�[���K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B����͂���Ȏ��̂悤�Ȑl�̊肢���܂��Ɋ������悤�ɁA�o���G�e�B�[�ɕx��ł��܂��B���̕��|�b�v�ɂȂ����Ƃ����邩������܂���B��ȖځuMusic

Was

Saved�v�̓^�C�g���͏d���̂ɁA�߂��Ⴍ���ᖾ�邢�|�b�v�`���[���B���������Ȃ�x�̂���܂������A�l�I�ɂ͑吳�����Ǝv���܂��B �@NY�����_�Ɋ������Ă���Stills�̃f�r���[�E�A���o���B���ł��G�R�o�j�̑O���Ȃǂ��Ƃ߂����Ƃ�����ނ�B�m���ɃG�R�o�j�̂悤�ȃ\���b�h�Ȋ��G���������M�^�[�����ɂ��B���݂̃V�[���́A�����ς�����A�v���[�`��T�����ƌ����ł��邪�A�ނ�͋����قǒ������B�X�g���[�g�ȃ��H�[�J���A�X�g���[�g�ȃ����f�B�[�B���̃X�g���[�g����������̐S�ɗe�͂Ȃ��h�����Ă���B�M�~�b�N�Ȃ��Ɋ���������͂������Ă���Ǝv�����A���̂��Ƃ͂��̍�i���Ζ��炩���B���ɐ��X�����āA�������������b�N�������ɂ���B�l�͌��\��݂��ɂȂ��Ă����l�ł��邪�AUK���b�N���D���Ȑl�́A���̎�̉��͐�D���Ȃ͂��B

�@NY�����_�Ɋ������Ă���Stills�̃f�r���[�E�A���o���B���ł��G�R�o�j�̑O���Ȃǂ��Ƃ߂����Ƃ�����ނ�B�m���ɃG�R�o�j�̂悤�ȃ\���b�h�Ȋ��G���������M�^�[�����ɂ��B���݂̃V�[���́A�����ς�����A�v���[�`��T�����ƌ����ł��邪�A�ނ�͋����قǒ������B�X�g���[�g�ȃ��H�[�J���A�X�g���[�g�ȃ����f�B�[�B���̃X�g���[�g����������̐S�ɗe�͂Ȃ��h�����Ă���B�M�~�b�N�Ȃ��Ɋ���������͂������Ă���Ǝv�����A���̂��Ƃ͂��̍�i���Ζ��炩���B���ɐ��X�����āA�������������b�N�������ɂ���B�l�͌��\��݂��ɂȂ��Ă����l�ł��邪�AUK���b�N���D���Ȑl�́A���̎�̉��͐�D���Ȃ͂��B

�@����A���\����Ă���݂����ł��ˁB�����āA�l�̏Z�ޓc�ɂ�CD�V���b�v�ɂ�����������B���G���x�b�c�Ƃ��X�g�D�[�W�Y���悭���������ɏo����Ă��܂����A���F���x�b�c�Ƃ͈Ⴄ�悤�ȋC������B�ł��J�b�R�C�C���b�N�����[���ł���A�����f�B���悢�i���C�u�����n�j�B���ɂW�ȖڂƂP�P�Ȗڂ������B�ɂ����ȂƎv���Ƃ���́A�����������ꊴ���o���Ăق��������B�i�Ƃ͂����Ă��A���̔����ȓ��ꊴ�̂Ȃ����ނ�̖��͂��j�T�Ȗځusomeday�v�͂����Ȃ����A������ƃ|�b�v�����銴�����B���̃A���o���������삾�ˁB���W���P�̃����o�[�����������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@����A���\����Ă���݂����ł��ˁB�����āA�l�̏Z�ޓc�ɂ�CD�V���b�v�ɂ�����������B���G���x�b�c�Ƃ��X�g�D�[�W�Y���悭���������ɏo����Ă��܂����A���F���x�b�c�Ƃ͈Ⴄ�悤�ȋC������B�ł��J�b�R�C�C���b�N�����[���ł���A�����f�B���悢�i���C�u�����n�j�B���ɂW�ȖڂƂP�P�Ȗڂ������B�ɂ����ȂƎv���Ƃ���́A�����������ꊴ���o���Ăق��������B�i�Ƃ͂����Ă��A���̔����ȓ��ꊴ�̂Ȃ����ނ�̖��͂��j�T�Ȗځusomeday�v�͂����Ȃ����A������ƃ|�b�v�����銴�����B���̃A���o���������삾�ˁB���W���P�̃����o�[�����������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�V�������b�N�����[���E�W�F�l���[�V�����̊���Ƃ����A�X�g���[�N�X�̉ʂ����������Ƃ����̂͂������傫�Ȃ��̂ł��������Ƃ͌��݂̉��y�V�[�������Ă��悭�킩��B�l�I�ɂ͂��̌�o�Ă����o���h�̂قƂ�ǂɂ͋������Ȃ��̂����A���������������Փ��I�ȃ��b�N�����[���Ƃ����̂͂��ꂾ�����G�ɂȂ����Љ�̒��ł����ɗL���ł���Ƃ��������͂����������[���B�����āA�l���X�g���[�N�X�̂Pst�ɂ͌��\���ꂽ�N�`�ł���B�P�Ȃ�K���[�W�p���N�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���Ẳ��y�������Ă��������f�B�[�̗͂�A�������܂����܂߂������o�[�̕\���҂Ƃ��Ă̖��͂�������ꂽ���炾�B���b�N�����[���E�q�[���[�Ƃ������Ȍ��t���ނ�ɂ͈ӊO�ƂȂ��ށB

�@�V�������b�N�����[���E�W�F�l���[�V�����̊���Ƃ����A�X�g���[�N�X�̉ʂ����������Ƃ����̂͂������傫�Ȃ��̂ł��������Ƃ͌��݂̉��y�V�[�������Ă��悭�킩��B�l�I�ɂ͂��̌�o�Ă����o���h�̂قƂ�ǂɂ͋������Ȃ��̂����A���������������Փ��I�ȃ��b�N�����[���Ƃ����̂͂��ꂾ�����G�ɂȂ����Љ�̒��ł����ɗL���ł���Ƃ��������͂����������[���B�����āA�l���X�g���[�N�X�̂Pst�ɂ͌��\���ꂽ�N�`�ł���B�P�Ȃ�K���[�W�p���N�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���Ẳ��y�������Ă��������f�B�[�̗͂�A�������܂����܂߂������o�[�̕\���҂Ƃ��Ă̖��͂�������ꂽ���炾�B���b�N�����[���E�q�[���[�Ƃ������Ȍ��t���ނ�ɂ͈ӊO�ƂȂ��ށB

�@Mando Diao�̃O�X�^�t�̒�B�̃o���h�B�W���P�b�g�����Ă��킩��̒ʂ�A�Ȃ܂��͌Z�M�Ɠ����B�U�O�A�V�O�N��̃��b�N�̍ŗǂ̕������x�[�X�ɂ��Ă��邠��������Ă���B�����Ⴂ�Ƃ��ẮA�}���h�D��1st�ł����Ƀp���N�I�������������ă��b�N�ւ̏����Փ��x���ߏ�Ȃ܂łɈ����o�����̂ɑ��A�ނ�͉ߋ��̍��Y�����낢��ȉ��߂̌��ɒ������悤�Ƃ��Ă���_�ł��낤�B

�@Mando Diao�̃O�X�^�t�̒�B�̃o���h�B�W���P�b�g�����Ă��킩��̒ʂ�A�Ȃ܂��͌Z�M�Ɠ����B�U�O�A�V�O�N��̃��b�N�̍ŗǂ̕������x�[�X�ɂ��Ă��邠��������Ă���B�����Ⴂ�Ƃ��ẮA�}���h�D��1st�ł����Ƀp���N�I�������������ă��b�N�ւ̏����Փ��x���ߏ�Ȃ܂łɈ����o�����̂ɑ��A�ނ�͉ߋ��̍��Y�����낢��ȉ��߂̌��ɒ������悤�Ƃ��Ă���_�ł��낤�B �@���߂Ē������Ƃ��̊��z�́u�����A���ɂ����瑤�ɂ����Ă��܂����Ȃ��v�Ƃ������̂ł������B�����AR.E.M.�́uOut Of

Time�v�����Ƃ��̊��z�Ɏ��Ă���B�܂�]�v�Ȃ��͈̂�������Ƃ��ꂽ�悤�ȃX�g�C�b�N�ȃT�E���h�B���̗l�q�͂܂�ł��̐��ɑ��݂��Ȃ����̂悤�ɓ����ł���B���ɂ��̋��n�ɒB���Ă��܂����̂��A�u�X���[�A�E�g�`�F���W�v�̍�����l����ƁA���̔ނ�̎p�͑z�������Ȃ��B�Q��ڂ���̃e�N�m�I�A�v���[�`�͍���ł����݂ł��邪�A�K�v�Œ���ɗ}�����Ă���B���̊������t�ɔނ�̐��E�ɐ[�݂ƍL�����^���Ă���悤�Ɏv���B�U���I�ȉ̎���������B�V���v���E�C�Y�E�x�X�g��n�ł����Ă���悤�ȍ�i�ł���B

�@���߂Ē������Ƃ��̊��z�́u�����A���ɂ����瑤�ɂ����Ă��܂����Ȃ��v�Ƃ������̂ł������B�����AR.E.M.�́uOut Of

Time�v�����Ƃ��̊��z�Ɏ��Ă���B�܂�]�v�Ȃ��͈̂�������Ƃ��ꂽ�悤�ȃX�g�C�b�N�ȃT�E���h�B���̗l�q�͂܂�ł��̐��ɑ��݂��Ȃ����̂悤�ɓ����ł���B���ɂ��̋��n�ɒB���Ă��܂����̂��A�u�X���[�A�E�g�`�F���W�v�̍�����l����ƁA���̔ނ�̎p�͑z�������Ȃ��B�Q��ڂ���̃e�N�m�I�A�v���[�`�͍���ł����݂ł��邪�A�K�v�Œ���ɗ}�����Ă���B���̊������t�ɔނ�̐��E�ɐ[�݂ƍL�����^���Ă���悤�Ɏv���B�U���I�ȉ̎���������B�V���v���E�C�Y�E�x�X�g��n�ł����Ă���悤�ȍ�i�ł���B �@�O��uRings Around The

World�v���璮���������l�ԂȂ̂ŁA�̂����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��̂����A�uRings�`�v�͔ނ�ɂƂ��Ċo���̃A���o���������Ǝv���Ă���B���ɗ܂��o�����Ȃقǔ������A�܂��R�~�J���Ȗʂ������Ȃ���A�ނ�̓A���o���̒��Ő��E���삯�߂������B�������W����ɉ��������B����܂ł̍�i���u�ς�����v�Ƃ��u�ւ�Ă��v�Ƃ��������t�Ō���Ă����̂ɑ��A�uRings�`�v�́A�r�[�g���Y��r�[�`�E�{�[�C�Y�Ȃljߋ��̃��b�N�̖���ƌ�����ׂ��邭�炢�́A�u�{�i�h�v�̍�i�ł���Ǝv���B

�@�O��uRings Around The

World�v���璮���������l�ԂȂ̂ŁA�̂����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��̂����A�uRings�`�v�͔ނ�ɂƂ��Ċo���̃A���o���������Ǝv���Ă���B���ɗ܂��o�����Ȃقǔ������A�܂��R�~�J���Ȗʂ������Ȃ���A�ނ�̓A���o���̒��Ő��E���삯�߂������B�������W����ɉ��������B����܂ł̍�i���u�ς�����v�Ƃ��u�ւ�Ă��v�Ƃ��������t�Ō���Ă����̂ɑ��A�uRings�`�v�́A�r�[�g���Y��r�[�`�E�{�[�C�Y�Ȃljߋ��̃��b�N�̖���ƌ�����ׂ��邭�炢�́A�u�{�i�h�v�̍�i�ł���Ǝv���B �@

�@ �@Super Furry Animals�A�X���ڂ̃A���o���B�P�N���Ɗ��ƒZ���C���^�[�o���Ńh���b�v���ꂽ�V��ł���B���̑O��uHey Venus�v�́A���Ȃ�|�b�v�ȉ���炵�Ă��Čl�I�ɂ͍D�����������ǁA�]���̃t�@���͂ǂ��~�߂��̂��C�ɂȂ��i�ł��������B

�@Super Furry Animals�A�X���ڂ̃A���o���B�P�N���Ɗ��ƒZ���C���^�[�o���Ńh���b�v���ꂽ�V��ł���B���̑O��uHey Venus�v�́A���Ȃ�|�b�v�ȉ���炵�Ă��Čl�I�ɂ͍D�����������ǁA�]���̃t�@���͂ǂ��~�߂��̂��C�ɂȂ��i�ł��������B �@�ŋߖM�y���܂�Ȃ��B�{���Ɂu���������v�Ǝv����悤�Ȃ��̂����Ȃ��̂��B���Ƃ��ƃq�b�v�z�b�v�͂قƂ�ǒ����Ȃ����A�悭�`���[�g�ɓ����Ă��邤�����炢�u�t���v���̂��Ă���o���h�����͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����̂��낤���B��������Ȃ��Ă���B

�@�ŋߖM�y���܂�Ȃ��B�{���Ɂu���������v�Ǝv����悤�Ȃ��̂����Ȃ��̂��B���Ƃ��ƃq�b�v�z�b�v�͂قƂ�ǒ����Ȃ����A�悭�`���[�g�ɓ����Ă��邤�����炢�u�t���v���̂��Ă���o���h�����͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����̂��낤���B��������Ȃ��Ă���B �@�S�ȓ���̃V���O���B�P�Ȗځu�p�[�v�����J�f�v���������[�t�@�C�̓���������܂łɂȂ��^�C�v�̋ȁB��������܂ł̍�i�ɔ�ׂ�ƁA�������o�I�Ȍ��t���f�ГI�Ɍ���銴���ɂȂ��Ă��Ă���B�Q�Ȗڂ́u�V���b�v�߁v�Ƃ�������悤�ȁA�~�f�B�A���ȃM�^�[�i���o�[�B�R�Ȗځu�v�̓G���N�g���ȋȂȂ���A�����f�B�[������V���b�v�ł���̂ŁA�S����a�����Ȃ��B�Ƃ������́A���ɂ��������o���Ă���B�S�Ȗځu������v�́u���̍��́@��������N�����Ă��܂����v�Ƃ������t����n�܂�e�����̃i���o�[�B

�@�S�ȓ���̃V���O���B�P�Ȗځu�p�[�v�����J�f�v���������[�t�@�C�̓���������܂łɂȂ��^�C�v�̋ȁB��������܂ł̍�i�ɔ�ׂ�ƁA�������o�I�Ȍ��t���f�ГI�Ɍ���銴���ɂȂ��Ă��Ă���B�Q�Ȗڂ́u�V���b�v�߁v�Ƃ�������悤�ȁA�~�f�B�A���ȃM�^�[�i���o�[�B�R�Ȗځu�v�̓G���N�g���ȋȂȂ���A�����f�B�[������V���b�v�ł���̂ŁA�S����a�����Ȃ��B�Ƃ������́A���ɂ��������o���Ă���B�S�Ȗځu������v�́u���̍��́@��������N�����Ă��܂����v�Ƃ������t����n�܂�e�����̃i���o�[�B �@�@���͈ȑO�V���O���uMy

Song�v�̃��r���[���������Ƃ��Ăǂ����Ă������Ȃ��������Ƃ�����B�u���Ȃ������Ă������@���̏�ɂ���鎞�����@�������Ă������@���t�͂����ɐF��v���܂�ɂ��X�g���[�g�ȃ��u�\���O�B���ȁuReborn�v�𗽂����삾�Ǝv���̂����A�V���b�v�̒��ŁA���̋Ȃ��ǂ��ʒu�Â�����̂���͂�l�ɂ͕�����Ȃ��������A���̋Ȃ̗��ɂ��邾�낤���̂��ꐶ�����ǂݎ�낤�Ƃ������A����������Ȃ������B

�@�@���͈ȑO�V���O���uMy

Song�v�̃��r���[���������Ƃ��Ăǂ����Ă������Ȃ��������Ƃ�����B�u���Ȃ������Ă������@���̏�ɂ���鎞�����@�������Ă������@���t�͂����ɐF��v���܂�ɂ��X�g���[�g�ȃ��u�\���O�B���ȁuReborn�v�𗽂����삾�Ǝv���̂����A�V���b�v�̒��ŁA���̋Ȃ��ǂ��ʒu�Â�����̂���͂�l�ɂ͕�����Ȃ��������A���̋Ȃ̗��ɂ��邾�낤���̂��ꐶ�����ǂݎ�낤�Ƃ������A����������Ȃ������B �@

�@